青年受众在科技类视频评论中对国家认同的认知、情感与行为意向研究

随着 *** 视频的兴起,国家新兴技术与科技成果的传播更加形象,伴随国家复兴成长起来的青年一代在评论区对国家的科技自信和认同情感也表现得更加强烈。本文以哔哩哔哩(Bilibili)平台科技类视频的评论文本为研究对象,运用情感分析、语义 *** 分析、 *** M话题模型分析等 *** ,通过认知—情感—行为意向模型探究青年受众在观看科技类视频后,对国家认同的态度问题。研究表明,青年受众观看科技类视频后,在认知层面,他们始终以国家为核心主体;在情感层面,他们表现出强烈的积极情感,并主要通过自我与他者对比、支持国产品牌、致敬科研人员、构建集体记忆这四种方式去进行情感表达;在行为意向层面,他们以支持、期待、致敬等积极行为意向为主。本文旨在探讨青年受众在科技类视频评论中对国家认同的认知、情感与行为意向的态度问题,为科技类视频传播的受众与传播效果研究提供了新的研究视角。

本文系吉林省社会科学基金项目“东北亚国家媒体的中国叙事与诠释研究”(项目编号:2023BX7)阶段性成果和东北师范大学青年项目“东亚主流舆论与国际关系的互动与影响研究”(项目编号:1809109)的阶段性成果。

科学技术作为之一生产力,是国家发展的关键因素。伴随 *** 视频的兴起,我国新兴技术和科技成果通过视频平台形象地被展示出来,受众可以更直观地观看,并在评论区发送自己的所思所感,表达对科技工作者的敬佩和对国家的爱国情怀,彰显出深厚的国家意识和对国家的认同。

国家认同是现代国家得以存续和发展的重要保障,也是一个国家的公民对自己祖国的历史文化传统、道德价值观、理想信念、国家 *** 等的认同,即国民认同(贺金瑞,燕继荣,2008)。作为社会的新生力量,当代青年是否能够在思想上认清中国、在情感上依赖中国、在行动上捍卫中国,是“青年一代”是否能够真正成为“强国一代”的关键标志。当今数字化背景下,视频平台已经成为当代青年获取信息、表达观点和交流情感的重要场所,青年受众在观看科技类视频时会在评论区表达自己的思考、观点和情感。而他们对国家的认同感,将是我国在意识形态建设中的核心关注点。可见,在众声喧哗的新媒体时代,青年受众对国家认同的态度是一个值得深入探讨的问题。

在数字化与全球化交织的宏观语境下,科技传播方式的变革对青年群体的国家认同感有着深远的影响,本文基于认知、情感和行为意向模型(cognition-affect-conation model),把科技类视频作为影响青年受众国家认同的关键因素进行深入分析,不仅可以丰富科技类视频传播在受众与传播效果方面的研究外延,为加强国家认同提供策略指引,而且可以为国家认同理论在新媒体环境下的实证研究提供新的案例基础。

虽然学界对于国家认同还未有明确定义,但有较多学者已对其内涵进行深刻阐释。国家认同是公民通过确认自己是否属于某一国家,从而形成个体归属于某一国家的意识,产生对国家的归属情感,并以一个主动参与者的身份关心国家(管健,郭倩琳,2019),是一个国家的人民因为共同分享文化传统、历史经验,或者因为对国家制度、法律、政策以及领导人等公共形态权威的认可和接受,而产生的对该国家的归属感(苏晓龙,2008)。根据以往的研究我们可以发现,从个人的角度,对于国家的认知和归属感是国家认同中不可缺少的关键要素。而更深刻的认知和归属感所带来的对国家的认同,也使得人们愿意为该国家的进一步发展贡献力量,并效忠于该国家。

随着新媒体时代的到来,越来越多的学者开始关注新媒体与国家认同之间的关联与互动。由于使用动机和内容的差异,新媒体的使用对国家认同产生的效果有可能是积极的(臧志彭,胡译文,2020),也可能是消极的(许亚锋,2017)。

其中,新媒体给受众国家认同带来的积极效应成为研究热点。 *** 新媒体通过多样化传播手段,能够迅速而广泛地传播国家的历史、文化和价值观,从而强化国人的集体记忆,增强民众的国家认同感(刘兰,2023)。新媒体仪式通过搭建认同框架、构建认同边界和打造媒介仪式等方式,将国家认同融入人们的日常生活中,从而强化国家认同(何冰洁,2018)。随着 *** 视频的兴起,短视频成为传播科技新闻的新途径。通过短视频,受众可以更加直观地了解科技成果、科技人物的故事以及科技精神,从而产生强烈的情感共鸣和国家认同(贾泓灏,汪祥胜,2023)。尤其是在青年群体中,新兴融媒体的使用对政治信任、媒介可信度及国家认同都有显著的正向影响,有助于增强青年对国家和 *** 的信任(李晓静,刘祎宁,2023)。

对于青年群体来说,视频平台所建构的拟态环境是塑造其国家认同的重要场域。媒介所呈现的文本内容及话语体系是凝聚他们思想、情感的有效途径(刘佳静,张兵娟,李彦龙,2023),青年群体的国家认同状况对国家的稳定和发展具有深远的影响(薛博文,2021)。因此,青年受众的国家认同研究日益受到学界的关注。

国家认知是国家认同形成的基础(周光辉,王灏淼,2024),对于青年群体来说,国家认知就是一个不断超越自我本位的过程。青年群体在融合媒介的信息矩阵中生成一种超越于“我”的“我们”认知,并衍生出相应的身份感,进而产生对于国家集体的归属感、依恋感与乡愁等情感体验(彭茜,2022)。媒介技术的革新为青年受众提供了更为广阔的表达语境。他们采用具有即时性的弹幕文本在互联网上创造起互动仪式,通过情感符号和民族身份来唤醒现实世界的国家意识,从而表达其爱国认同情感(华,李丹妮,2020)。青年受众的国家认同从认知到情感再到行为意向,是国家认同的外化过程。青年群体通过“理性认知—情感依赖—价值确证—行为投入”的认同图式,将个体的认知和情感融入特定的时空场景与文化场域,将国家认知和情感外化成行为意愿(包崇庆,柏路,2022)。这些情感体验促使他们对国家产生期待并外化为行为意愿,为国家的繁荣富强作出应有贡献(周光辉,王灏淼,2024)。可以说,国家认同的建构是一个循序渐进的复杂过程,需要经历认知、情感及行为意愿等逻辑结构层次。

认知—情感—行为意向模型(以下简称“CAC模型”)最初来源于认知心理学,被广泛应用于多学科涉及描述态度、行为的研究中。CAC模型认为个体态度的形成、强化或改变受到其认知、情感和行为意向三个层面的较大影响(Fishbein & Ajzen,1975:15)。认知即个体对事物的感知和评价,构成了个体对特定现象或事物的看法和信念;情感代表个人基于认知所产生的情感体验,它可以由特定对象触发或独立发生;行为意向则是指个体受认知和情感影响所可能产生的态度与行为倾向。

在以往研究中,CAC模型被较多地应用在受众研究中。部分学者基于此模型关注用户行为的动机,尤其是负面态度和行为的产生机制和影响因素方面。这其中也包含着青年群体的社交媒体倦怠情绪对其 *** 使用行为的影响研究(杨轩,2020),这表明CAC模型适用于探讨剖析受众在使用社交媒体平台中的某些态度表现和行为表现的研究。

于是,在此基础上,部分学者将CAC模型也应用于受众接受媒介信息后所产生的感知、情绪表达与行为意向的研究中,尤以健康传播方向的研究居多。通过这类研究我们看到了受众在接触健康类新闻信息后,产生对于健康信息的认知、情感,以及受其影响表现出相应的态度和行为意向的过程。受众对于新闻态度的形成,是受众对新闻认知(知觉、理解与评价)、经历内心情感体验(自豪、同情、担心等)、发生行为意向(关注或分享新闻等)外化为行为的过程(段鹏,邱新然,2022)。这意味着运用CAC模型可以从认知、情感、行为意向三个层面来分析受众接受新闻信息后所产生的态度和行为影响,而这些态度和行为本身就是受众对于新闻信息的反馈。

同理,受众在接收到含有国家认同的相关信息后,会逐渐形成对国家的归属感和忠诚度,这是一个动态的、多层次的过程,这一过程通常包括认知阶段、情感阶段和行为意向阶段。因此,本文希望关注科技类视频对于青年受众国家认同的影响问题,而评论文本正是青年受众态度最为直接的表达方式,也是观察媒介影响受众最真实的途径。

综上,通过以上对相关文献的梳理发现,基于CAC模型对于受众与传播效果的研究,近几年在数字媒体背景下始终是研究热点。此外,将科技类报道与受众国家认同相结合的以往研究中,主要是围绕科技新闻的报道内容如何建立受众的国家认同来展开。从受众评论文本视角来揭示其对青年受众国家认同态度的影响,不仅能够与以往新媒体与国家认同的研究热点——新媒体给受众国家认同带来的积极效应这一观点形成学术对话,而且还能作为研究科技类视频受众研究的一个重要部分,补充以往研究中对受众认知、情感、行为意向这些层面关注不足的问题。

因此,本文选取聚集我国青年受众群体的视频平台Bilibili(以下简称“B站”),利用CAC模型去探究我国青年受众在观看科技类视频后所表达的评论中对国家认同的态度问题。由此提出以下两个研究问题:

RQ1:在认知、情感、行为意向三个层面上,青年受众在科技类视频评论中对国家认同的态度分别是怎样的?

B站是一个以二次元文化为核心、融合了各种娱乐内容的大型社区平台,其用户群体以年轻人为主,青年受众的活跃度很高。作为中国20岁左右的青年群体最喜欢使用的APP,B站经常在00后搜索热点榜单上排名前列。根据Quest Mobile(2023)统计的官方数据,截至2023年9月,B站近84%的用户为青年用户,且大多数是Z世代群体,日均使用时长为1.67小时,月活跃度为2.1亿。因此,本文选择以B站平台的评论文本为研究对象,对青年受众国家认同的认知、情感、行为意向问题进行研究。

本文首先以“科技”“大国科技”“中国科技”为关键词在B站进行搜索,建立粗糙的科技类视频预备样本框。因为国家认同主要包括五方面:人们对于自己国家身份的主观凸显性、人们对于自己的国家和人群的依恋程度,人们对于自己国家人群的归属感,人们对于自己国土的眷恋和保护意识,人们的民族自尊心、民族自豪感、国家荣辱感等社会情感(佐斌,2000)。所以,为保证评论样本数据与国家认同之间的关联性,研究者将预备样本框中的科技类视频进一步筛选,删除与上述国家认同五方面内容无关的视频。最终得到1130个视频样本。这些视频样本涉及面广,包括航天、军事、工程、海军、基建等多个领域,具有一定的代表性。由于视频样本的评论数量分布情况不同,以及人工筛选评论文本的能力有限,因此本文将1130个视频样本的前20条评论(按照评论热度排序)进行收录,并对数据进行预处理。

预处理步骤:首先,对所有评论样本数据进行去重,对格式内容进行清洗,去掉特殊符号和表情符号等;其次,删除与视频无关的评论样本,并按照评论热度的排序依次将后面的评论补充进样本框;最后,对评论文本进行分词、剔除停用词(参考中文停用词库、哈工大停用词表、四川大学停用词表、百度停用词表等)、近义词转换等处理,最终得到22600条有效评论,建立评论样本数据集。

本文主要采用Python中的Snow NLP情感分析系统,并运用朴素贝叶斯模型对视频评论文本进行情感得分计算,从而整体把握青年受众在B站科技类视频评论的总体情感倾向,挖掘出评论文本中所包含的主要情感特征。

本文通过应用 *** M话题模型,旨在探究青年受众在科技类视频评论中对国家认同的主要话题。在文本主题提取方面,目前应用最广泛的是LDA主题模型,但是LDA主题模型主要适用于长文本。而B站中的评论文本一般都是较短的文本,传统的主题模型(如LDA、PLSA主题模型等)并不适合处理短文本,因为这些传统的主题模型会受到文本内容的长度限制,从而使得主题之间缺乏联系,词语和词语之间的共线模式就会相对稀疏(崔金栋,杜,关杨,罗文达,2017)。除此之外,由于用户在社交媒体平台发言时,其表达方式相对比较口语化,通常会使相关主题词出现的次数较少。因此,为了解决这些问题,Yan等人(2013)提出了专门适用于短文本的词对话题模型(Biterm Topic Model, *** M),该模型对文本语料库中出现的任意两个词语组成的共现词对进行统计,通过文本中的共现词对来对语料进行建模,从而解决了短文本语料中的数据稀疏的和主题之间缺少联系的问题,这正与本研究高度适配。

共现语义 *** 是为了识别文本中词与词之间的潜在关联,本文运用该 *** 识别当代青年受众在科技类视频评论中对国家认同的认知与行为意向的具体对象。具体操作步骤为利用Rost CM6软件中的语义 *** 分析功能,生成文本共现矩阵,将文本共现矩阵可视化,以使研究结果更加直观。

研究发现出现频次更高的是“国家”(词频826)一词,进一步对“国家”一词进行语义 *** 分析,结果如图1所示。可见,青年受众在观看科技类视频后所产生的认知核心主体为“国家”,并围绕“国家”这个核心主体谈论了“技术”“武器”“飞机”等科技话题。国家重大科技成果的突破通过视频的传播形式,激发了青年受众对国家实力的认同态度。此外,青年受众在评论中对国家科技成果的“发展”“能力”等表示了认同与赞赏,这在一定程度上反映了他们对国家发展的关注和支持。这种对科技发展的认同感不仅仅是对技术本身的认可,更是对国家实力和未来发展的信心。

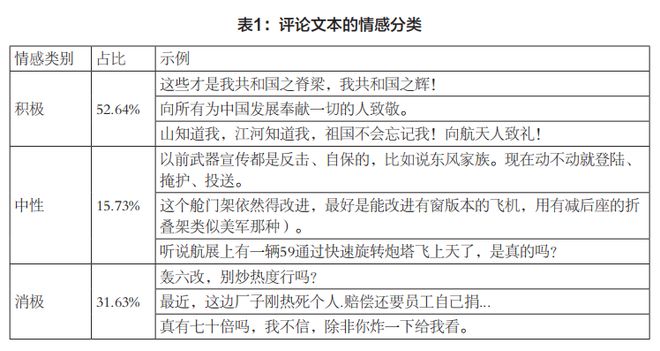

将预处理后的所有评论文本纳入Snow NLP情感分析系统,并运用朴素贝叶斯模型对其逐一进行情感得分计算。最终结果显示,22600条评论中,积极情感的评论占比(52.64%)更高,共11896条;消极情感的评论次之(31.63%),共7148条;中立情感的评论占比最少(15.73%),共3556条。

从表1可以观察到,在观看科技类视频后,青年受众对国家认同的评论情感较为鲜明,积极情感占据了主导地位,中性情感占比较少。表1的情感分析结果显示出积极情感的高占比,这说明青年受众对国家的科技成就感到自豪,而这种自豪感是形成国家认同情感表现的重要心理基础。观看这些科技类视频后,青年受众对国家认同表现出强烈的积极情感。此外,中性情感的评论,如“这个舱门架依然得改进”,这种理性的批判不仅有助于科技进步,也是青年受众国家认同感成熟和深化的表现。

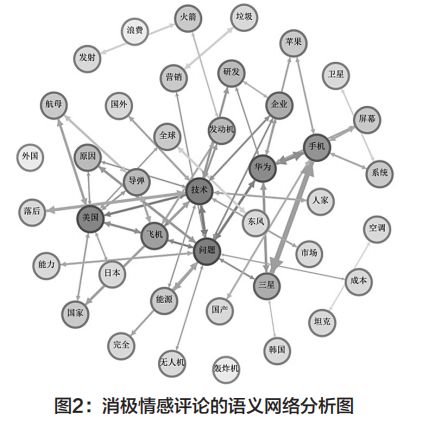

与此同时,评论中也存在着一定的消极情感,对消极情感的评论文本进行语义 *** 分析,分析结果如图2所示。消极情感评论中出现频次较多的词语是“技术”和“问题”,其中包括发动机、飞机、导弹等科技,也有三星、苹果等外国品牌,也包括日本、韩国等外国国家。这表明青年受众在观看科技类短视频后会在评论中提及外国及外国品牌,将我国科技和他国科技进行对比,从而对我国的科技产品产生忧患意识,并衍生成对国家的归属感与认同感。当然,青年受众在部分消极情感评论中提及技术上的问题,表达了对我国科技现存问题的讨论和思考。除去一些自嘲式的情感宣泄,正是这种消极的思考和讨论,在一定程度上表明了青年受众对国家科技发展的关注和担忧,并为科技创新提供了更多的建设性反馈与支持,使其国家认同感得以进一步巩固和强化。

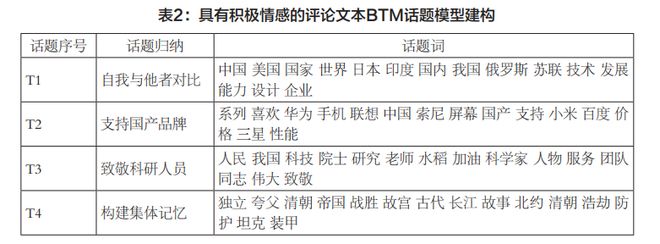

情感表现,简而言之,就是个体对某一对象或事件所持有的喜欢或厌恶的立场。国家认同就是国民在认识到自己与国家之间存在差异性的同时,对国家的价值观、历史文化、政治制度等同一性元素的接受和认可,从而产生的包括对国家的归属感、自豪感和责任感在内的积极情感和心理(洪跃雄,龙慧敏,2022)。可以说,积极情感是产生国家认同的基础。因此,在这里将具有积极情感的评论文本运用 *** M话题模型,进一步去分析青年受众主要通过哪些话题去表达对国家认同的情感。本文通过Gibbs采样,对1~10的各个话题数的困惑度(Perplexity)数值进行循环对比,计算结果显示,当更佳线时,话题模型对文本的预测效果较好。 *** M线)可见,当代青年受众在观看科技类视频后的具有积极情感的评论文本主要集中于4个核心话题。对每个话题的核心词进行整理归纳后发现当代青年受众在观看科技类视频后,主要通过以下四种情感表现方式表达对国家的认同感。

对比是产生认同的方式之一,受众对于自我的归属建立在他者的对立面,通过与他者的对比获得共同体的自尊与自豪感。从表2可以看出,T1提及“中国”“美国”“日本”“印度”“俄罗斯”等国家,通过对评论追本溯源发现,青年受众在评论中多次将中国和他国进行对比,他们将中国作为“自我”,而将其他国家作为“他者”进行“技术”“发展”“能力”等各方面的对比,在对比中表现出对祖国的认同与自豪。此外,这种对比也是对祖国的发展和成就的一种肯定与表达,通过这种对比,当代青年受众进一步强化了自身与祖国的情感联系。

近年来,华为、小米等国产电子品牌迅猛崛起,逐渐取代国外品牌在中国市场的份额。T2提及了“华为”“小米”“联想”等“国产”电子科技品牌,通过对视频样本和评论样本的溯源,发现当代青年在观看科技类视频后,多次在评论中提及对国产品牌电子产品的使用感受与体验,并认为国产电子产品发展得越来越好,整体的性价比要高于外国品牌。青年受众在评论中频繁提及国产电子品牌,分享使用体验,表达对品牌的支持与期望。这种支持超越了消费层面,体现了对国家实力的认同和鼓励,彰显了青年的自豪感和对祖国的深刻认同。

T3提及从事科研事业的“院士”“科学家”之类的科研人员,并向他们的“伟大” 精神“致敬”。对视频样本的溯源发现,青年受众在观看科技类视频时,也不仅仅是对大国科技的称赞,也会联想到科技背后科研人员的默默付出。这些评论反映了青年受众对科研人员精神的认同与共鸣,激发了他们的爱国情感。更有评论说到“看到科研力量里不断地涌现年轻的力量,我就更想好好读书,考科研型高等院校,作为一名高中生,无比渴望未来可以建设祖国。”青年受众在见证科技成果后,不仅敬仰科研工作者,还学习其科研精神和高尚品质,塑造正确价值观。这种价值观的树立,有助于增强青年受众的国家认同,指导其规划自身发展,同时激发他们为实现个人与国家目标而努力。

集体记忆这个概念是由法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫(1976/2002:92)首次提出,指的是某一群体之间共同分享的记忆。这种记忆的本质在于对过去的重新构建,而这种重新构建通常需要在特定的社会环境中进行。因此,人们通常只有在社会互动中才能回忆、识别和定位记忆,当下某些特定的话题、符号或仪式也可能会激发人们的集体记忆。T4提及了“夸父”“满清”“战胜”“古代”“清朝”等话题,其中涉及国家历史、民族文化、神话传说等多方面的集体记忆。在科技类视频中,当代的科技成果通过文字、声音、画面等多种叙事手法表现出来,从而将青年受众引入特定的社会环境,唤醒了青年对国家历史和民族文化的集体记忆,加深了他们的情感依附和国家认同。这种情感共鸣不仅激发了对国家发展的期盼和支持,还指引青年塑造国家认同意识,激励他们积极参与国家建设。

在CAC模型中,受众的思维模式和信念塑造了他们的情绪体验,这些情绪体验进而驱动或抑制特定的行为。同时,受众的行为意向与实践不仅反映了他们的情绪状态,还能反过来调整和改变他们的认知和情感,这是一个相互作用的过程。不仅是国家认同,所有的认同都包括情感层面、心理层面、价值层面与行为层面等,它们之间通过主体的“认知—认同—践行”序列进行连接,嵌套于社会交往与历史活动的运行方式之中(冯庆想,2024)。在青年受众的国家认同实践中,国家认同外化为青年行为,态度上积极主动,做出理性选择并付诸实践行动(孟凡丽,葛永钧,2024)。可以说,国家认同是一个从日常生活实践中建构认知,并归于社会实践再建构的宏观过程。国家认同的形成要从个体的认知开始,产生认同情感,最终产生积极的认同行为意向。

基于此,在行为意向层面,本文对评论样本的动词进行高频词分析后,研究发现主要是积极情感动词和中性情感动词,动词频率更高的依次是支持(160)、期待(77)、致敬(73)、相信(65)等,消极情感动词占比较少,这在一定程度上说明了青年受众在观看科技类视频后产生了对国家认同的积极行为意向。为了进一步探究行为意向的具体指向,本文选择出现频次排在前三位的支持、期待、致敬三个动词分别定位评论文本,并筛选出包含这些关键动词的文本建立新的数据集,各自进行语义 *** 分析。

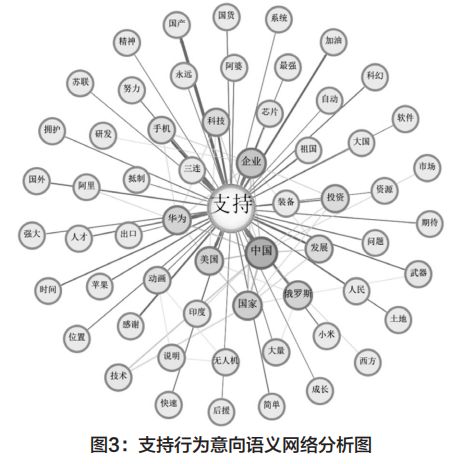

由图3可知,当代青年受众在观看科技类视频后,对国家认同的态度产生了“支持”的行为意向,支持的对象主要包括四个方面:首先是对国家层面的支持,青年受众在评论中提及中国的同时提到了美国、俄罗斯、印度等国家,通过国与国的对比,表达了对中国国家层面的支持和作为中国人的身份认同。其次是对中国企业的支持,“企业”关键词路径下提及了“芯片”“国货”“国产”等关键词,表明青年受众在观看国产科技类视频后表达了对中国企业产品的自信与支持。再次是对华为公司的支持,评论中提到了人才、出口、强大,表达了对华为公司的人才及产品的信任与认同。最后,青年受众也在评论中表达了对视频本身的支持,“三连支持”是B站评论中对视频喜欢和支持的常用语,这表明青年受众在观看科技类视频后也会主动地对视频的内容点赞、收藏、转发三连支持。可见,当代青年受众在观看科技类视频后表现出多维度的支持行为意向,这不仅是对国家科技成就的认可,也体现了青年受众对国家发展的积极参与和期待,为科技创新与国家形象的提升提供了重要的社会动力和支持基础。

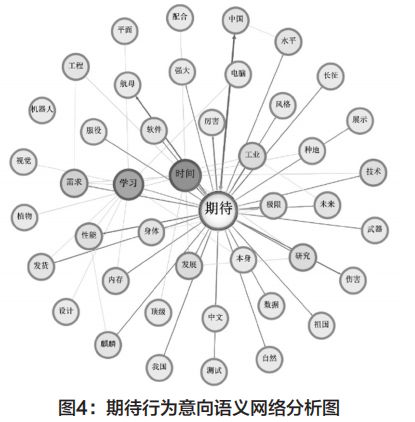

以“期待”为行为意向关键词进行语义 *** 分析,结果可见图4。研究发现,当代青年受众在观看完我国科技类视频后,对国家的“工业”“技术”“武器”“工程”等方面的发展充满期待。这种对国家工业、技术、武器等方面发展的期待,反映了青年受众在观看完我国新兴科技成果后,对国家未来发展的信心和期待。这种期待不仅是对国家实力的认可,也是对未来发展的期许。青年的这种期待和参与意愿,将为国家的科技发展注入活力,推动国家迈向强大的未来。

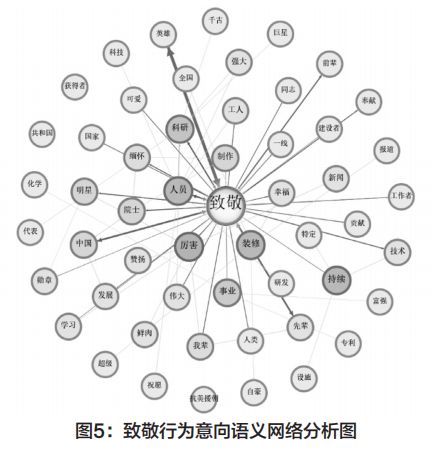

以“致敬”为行为意向关键词进行语义 *** 分析,结果参见图5。研究发现,青年受众在观看科技类视频后,对参与科技研究、设计及生产的院士及一线工作者等人物产生了崇敬之情。青年受众与科技工作者之间形成的集体情感共振,本质上构建了基于价值认同的行为动力。将科技工作者视为真正的明星,这不仅是对他们个人的认可,也是对科技创新和国家实力的崇敬。这种身份认同与爱国情怀的耦合,触发了青年受众通过评论的方式向科技工作者致敬。这种敬意提升了科技工作者的社会认同和地位,激励更多人投身科技领域,共同推动国家科技的发展和进步。

科技是促进我国发展的重要支持,在一定程度上代表着我国的硬实力,通过视频的呈现,这些科技成果所蕴含的人文力量更加具象,当代青年受众在观看这些视频以后,更容易产生情感共鸣与国家认同情感。本文通过对B站中科技类视频评论文本的实证分析,说明青年受众的认知—情感—行为意向形成了一个动态的过程:首先,青年受众通过观看科技类视频,对国家的科技成就有了更深入的认知;其次,这种认知激发了他们对国家的自豪感和归属感,表现为积极的情感反应;最后,这些情感反应促使他们在评论中表达支持、期待和致敬等积极行为意向。当然,在评论中也存在着一定的消极评论。以上研究结论,为我们解答青年受众通过观看科技类短视频,如何产生或者强化国家认同这个问题提供了新的思考。

科技类视频内容中展示的科技成果、科研人员的故事以及国家在科技领域的发展,都成为激发青年受众国家认同的重要因素。科技类视频中展示的科技成果,如航天发射、超级计算机、5G技术等,直观地展现了国家科技实力的进步,使青年受众对国家的科技能力产生认同和自豪;视频中对科研人员的故事进行讲述,展现了他们的辛勤工作和对国家科技发展的贡献,激发了青年受众对科研人员的敬仰和对国家的认同;视频中对国家科技发展战略的介绍,使青年受众了解到国家对科技发展的重视和长远规划,增强了他们对国家未来发展的信心。这些发现不仅在学术研究上将新媒体与国家认同的研究一步关联,而且为理解新媒体传播内容如何影响受众国家认同的认知、情感、行为意向提供了丰富的实证支持,对于国家品牌建设具有重要的指导意义。

本文聚焦于青年受众,强调了情感在这一特殊群体国家认同构建中的核心作用,特别是积极情感如何成为国家认同的驱动力,通过自我与他者的对比、国产品牌的支持、对科研人员的致敬以及集体记忆的构建,青年受众国家认同的情感表现得到了加强和巩固,为情感与国家认同关系的理论研究提供了新的实证支持。以往研究(赵凤莲,林滨,2021)说明了情感在青年受众国家认同形成过程中扮演着至关重要的角色,本文在此基础上,进一步通过 *** M话题模型分析揭示了积极情感要通过具体哪些话题的表达可以成为推动青年受众国家认同情感表达的关键因素。通过观看科技类视频,青年受众体验到了与国家科技成就紧密相连的自豪感和归属感,这些情感不仅激发了他们对国家的热爱,也加深了他们对国家未来发展的信心和期待。在自我与他者的对比中,青年受众能够认识到国家科技的独特性和先进性,增强了对国家科技实力的自信。这种自信转化为对国家的坚定支持,支持国产品牌进一步巩固了他们的国家认同。同时,对科研人员的致敬不仅表达了对知识与创新的尊重,也反映了青年受众对国家科技进步背后辛勤工作的认同和感激。此外,集体记忆的构建通过唤起青年受众对国家历史和文化的记忆,加深了他们对国家的归属感。可见,积极情感的力量就在于它能够跨越理性的界限,触动青年受众的内心,激发他们为国家的繁荣和发展贡献自己的力量,这种积极情感上的共鸣使得青年受众的国家认同更加深刻和持久。

在国家认同的研究中,大多数认同研究都是为“凸显相同”而“建立异处”,为建构“自我”而想象另一边的“他人”,考虑“他者”以建构“自我”。尤其是现代国家要想建立国家认同,必须要以一定的排他性为前提,增加“自我”的认同归属属性,这是由认同本身的属性决定的,本质就是“谁归属于谁”的问题,“他者”正是站在了对立面(Wangler,2012:35)。排他性作为彰显国家认同的一个重要维度,需要借助国际社会的“他者”身份来凸显“自我”身份,从而建立认同感,也正是这种国家间的独立性和排他性,为国家构建认同感提供了参照标准和不同维度。而作为主人的“我们”,需要在各个方面与“他者”区别开来,这是讨论国家认同问题的核心。除此之外,在国家认同的研究中,集体记忆是非常重要的一个概念,它是由社会和人所创造的。集体记忆既可以看作是对过去的一种累积性的建构,也可以看作是对过去的一种穿插式的建构。记忆并非归属个人,在集体记忆之下,群体的记忆是通过个体记忆来实现的,并且在个体记忆中体现自身(哈布瓦赫,1976/2002:53,71)。个体在群体中为群体激发创造,在这个规则下不断建构集体记忆。集体记忆不仅延续过去,更能创新历史,这也是建构国家认同进程所需要的。

青年受众通过观看这些科技类视频,不仅对国家的科技实力有了更直观的认识,而且对国家认同产生了强化作用,这有助于塑造和传播正面的国家形象。既往研究指出了新媒体能够给受众的国家认同带来积极效应(华,李丹妮,2020),这与本研究的结论相契合,但是本研究还在此基础上进一步细化,证实了青年受众在评论区通过自我与他者对比、构建集体记忆这两种方式对国家认同进行情感表达,以此达到强化国家认同的效果。

研究表明部分青年受众在观看科技类视频后产生了负面认知和消极情感,这也与CAC模型以往的应用研究相互印证。在以往的研究中,CAC模型主要被用来分析消极态度和负面行为的产生机制,以及媒介信息的风险感知和行为意向(李君君等,2024;刘鲁川,李旭,张冰倩,2018;杨轩,2020;Hsiao,2020;Li et al.,2021;Pang,Ruan & Wang,2023;Wang,Cao & Zhu,2024)。在本文的研究发现中,部分青年受众认为视频中的内容夸大了中国科技的实力,忽视了现存问题和不足,这让他们感到不满和失望。如“感觉这个视频纯属是为了骄傲而骄傲……中国品牌的占有率越高,对日本依赖度越高,日本对中国的控制力越强。”“中国吹真可怜!去看看到底是什么回事吧!只能吹不会干实事的。”“说一句实话,中国的高铁并不是掌握了所有的核心技术,大量的核心技术还在德国法国人手里。”这些评论都表明了部分青年受众认为科技类视频中的某些内容具有夸大自负的成分,使得他们对国家产生了负面的认知和消极的情感,在一定程度上有损国家认同的建构。值得注意的是,这些负面的反馈在一定程度上也反映了青年受众对中国科技发展的担忧和反思。国家认同考察的是个人与国家之间的复杂关系,既有原始性,也有后天性,即国家认同的一部分是伴随着人们的出生、成长,具有传统性、历史性和传承性,但这种认同也不是一成不变的,它还会随着人们对世界和事物的认知而发生变化。个体只有在内心期待和基本需求得到满足,能够形成共识、引发共情时,才有认同发生的可能。个体没有现成的认同,认同需要个体自身去建构并为之负责。本文中青年受众在观看科技类视频后所产生的这种担忧和反思表明了青年受众的国家认同感是在积极与消极的认知、情感双重作用下得以巩固和强化的。

最后,本文还存在一些不足之处。首先,在研究样本的选取上,只选取了B站平台,在之后的研究中也可以增加其他视频平台;其次,本文只研究了当代青年受众在科技类视频评论中对国家认同的态度,后续研究也可以把科技类视频的文本纳入研究视野中,将视频文本与评论文本结合在一起,探究我国科技类视频未来如何更好地传播国家科技发展的“好声音”,以加强青年受众对国家认同的情感。

标签: 评论情感分析和可视化

相关文章

- 详细阅读

-

杭州口碑营销推广服务公司执行标准建议白皮书详细阅读

在当今数字化浪潮席卷全球的时代,杭州作为中国数字经济与商业创新的前沿阵地,展现出了无与伦比的活力与创造力。这座城市不仅拥有深厚的历史文...

2025-08-25 10 评论情感分析和可视化

-

品牌舆情管理与信任重建详细阅读

面对品牌舆情危机时,公关沟通需遵循“快速响应、透明沟通、分层施策”的核心逻辑,结合技术工具与人文关怀实现风险化解。以下是贴合实际的执行...

2025-08-24 11 评论情感分析和可视化

-

初入职场产品专员如何快速提升工作能力?详细阅读

上周带的一个应届生产品专员小林,在转正答辩时用SQL跑出的用户行为漏斗数据,直接推翻了团队延续两年的功能设计逻辑。现在她不仅提前转正,...

2025-08-21 11 评论情感分析和可视化

-

华栖云案例库 成都网信办-政务新媒体融合传播矩阵平台详细阅读

该项目服务于成都网信办,为其打造成都市政务新媒体融合传播矩阵平台,统筹全市具有政务新媒体功能的账号,组建政务新媒体传播矩阵。平台以微信...

2025-08-21 11 评论情感分析和可视化

-

智慧景区数字化平台 启点景区综合管控平台 文旅大数据可视化看板详细阅读

启点创新智慧景区数字化可视化管控平台以“数据互联、智能决策、生态共生”为核心理念,通过物联网、大数据、AI、区块链等前沿技术深度融合,...

2025-08-07 11 评论情感分析和可视化

发表评论