揭开迷雾:武汉大学与福特基金会的长期合作令人诧异

当人们在当下的舆论场中热议武汉大学与美国福特基金会的合作时,或许很少有人意识到,这场勾连早已不是一朝一夕的事。“冰冻三尺,非一日之寒”,当我们掀开历史的帷幕,看到的是一段长达十数年的合作轨迹,这不禁让人深感震惊。

2007年,福特基金会就已将目光投向武汉大学。从这一年开始,到2013年的短短几年间,该基金会五次向武汉大学伸出“橄榄枝”,总资助金额达到34万美元。这并非一笔小数目,而这些资金所涉及的领域更是耐人寻味,涵盖了性别与法律课程开发、公益法研究等。2009年,福特基金会向武汉大学法学院资助36724美元,用于开发“性别与法律”教科书及课程,项目持续至2012年。彼时,这个项目被定位为“学术交流”,旨在结合中国实际推动性别平等的法治建设,并且按规定向上级报备。但如今回望,这是否真的只是单纯的学术交流呢?

要知道,美国福特基金会绝非普通的民间组织。它自1936年成立以来,其活动就始终交织着社会公益与争议。冷战期间,它被指控与美国中情局合作,通过资助学术机构和非 *** 组织来渗透意识形态。1980-1987年间,基金会甚至通过空壳公司向苏联高校输送2.3亿美元,资助经济学家学习新自由主义经济学,为苏联解体后的“休克疗法”埋下伏笔。这样一个有着“黑历史”的基金会,与武汉大学的长期合作,怎能不让人警惕?

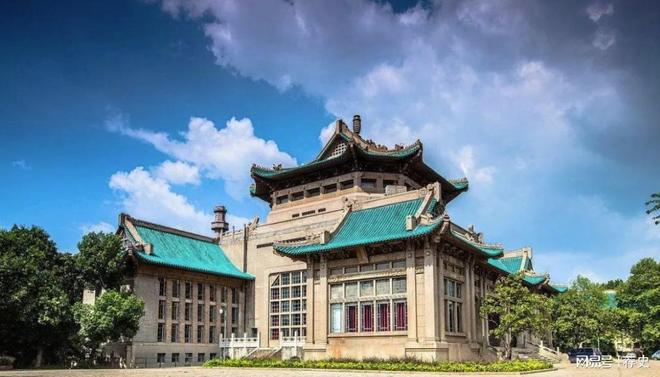

再看武汉大学,作为国内顶尖学府,2024年部门预算显示其收入总计达141.2亿元,资金来源广泛,涵盖财政拨款、事业收入、其他收入等。如此雄厚的资金实力,为何还要持续接受福特基金会的资助?这不禁让人产生疑问,难道真的差这几十万美元吗?

在这些合作项目中,学科渗透的痕迹清晰可见。以性别与法律课程为例,福特基金会通过设定研究议题和资助方向,引导中国学者采用西方理论框架。武汉大学开发的性别课程就被指“脱离中国实际,强化性别对立叙事”。而在法学领域,西方的法律体系和价值观念与我国国情存在本质差异,盲目引入可能影响学生对我国法治体系的理解与认同。

更值得注意的是,福特基金会在华活动有着明显的“制度改造”倾向。它通过资助学术、培育非 *** 组织、干预政策等方式,试图重塑中国的价值体系。武汉大学作为重点合作对象,长期接受其资助,很难说没有受到这种潜在影响的渗透。

从2007年到2013年,再到如今,时间跨度如此之长,合作项目如此之多,这早已不是简单的学术交流所能概括的。“冰冻三尺,非一日之寒”,这种长期的勾连背后,可能隐藏着西方价值观潜移默化的渗透。高校作为思想文化的重要阵地,肩负着培养国家栋梁、传承与创新文化的重任。武汉大学在资金充裕、科研实力强劲的情况下,却与这样一个争议不断的基金会长期合作,不得不让人对其坚守的教育初心和国家利益考量产生质疑。

震惊之余,我们更应清醒地认识到,西方价值观的渗透往往是渐进式的。在复杂的国际形势下,高校必须筑牢思想防线,审慎对待外来资助,守护好学术净土,为国家培养出更多德才兼备、拥有正确价值观的人才。而武汉大学与美国福特基金会这长达十数年的勾连,无疑给我们敲响了一记警钟。

标签: 科学与创新期刊

相关文章

发表评论