2024年度中国生态环境十大科技进展发布

6月5日,中国科协生态环境产学联合体(以下简称联合体)在京举行了2024年度中国生态环境十大科技进展发布会。

会议由联合体主办,中国环境科学学会、中国生态学学会、联合体学术交流工作委员会、北京大学环境科学与工程学院承办。由中国气象学会、中国地质学会、中国地理学会、中国海洋学会、中国可再生能源学会、中国农学会、中国林学会、中国土壤学会、中国科技新闻学会支持举办。会议由联合体秘书长、中国环境科学学会副理事长兼秘书长夏祖义主持。中国科协党组成员、书记处书记王进展出席会议。

联合体主席、全国政协常委/人资环委副主任、中国环境科学学会理事长、生态环境部环境规划院名誉院长、中国工程院院士王金南在致辞中表示,近年来,我国生态环境领域科技投入不断加大,高水平科技成果不断涌现,高水平论文产出和技术专利数量全球之一。当前,我们已构建起覆盖水、大气、土壤、固废、环境监测等重点领域的生态环境科技支撑体系,技术供给整体实现自主可控,基本满足我国生态环境保护需求。2024年度中国十大进展成果不仅代表了生态环境科技领域最新前沿成果,也具有巨大的转化潜力和应用价值,将为美丽中国建设与绿色低碳高质量发展提供坚实的科学依据和技术支撑。

联合体副主席、联合体学术交流工作委员会主任、中国工程院院士张远航介绍了中国生态环境十大科技进展遴选情况。十大进展包括:青藏高原多年冻土碳循环对气候变暖的响应机制、气候变化下关键大气成分演变规律与调控原理、环境气象多要素智能感知及大模型预报系统的研制与应用、排放与大气过程集成耦合模式EPICC-Model研发及开源发布、全球土壤微生物源碳估算新公式及其对碳循环的影响、我国城市地面沉降格局及机制研究、气候变化与陆地生态系统作用机制、渐进式生态修复理论与河流修复实践、智能化烟气碳污协同减排关键技术及应用、黄河流域增容-减污-降碳技术体系与应用。

2024年度中国生态环境十大科技进展是由两院院士、联合体成员单位、高校和科研院所推荐,由14位院士组成评委会评议投票产生的。今年是连续第六年开展。2024年度入选的进展内容反映了我国生态环境科技领域前沿发展动态,在引领生态环境领域技术创新,鼓励生态环境科学研究,提高公众环保意识,营造全社会创新氛围方面起到了积极的作用,为我国生态环境保护和生态文明建设提供科技支撑。(记者田新宇)

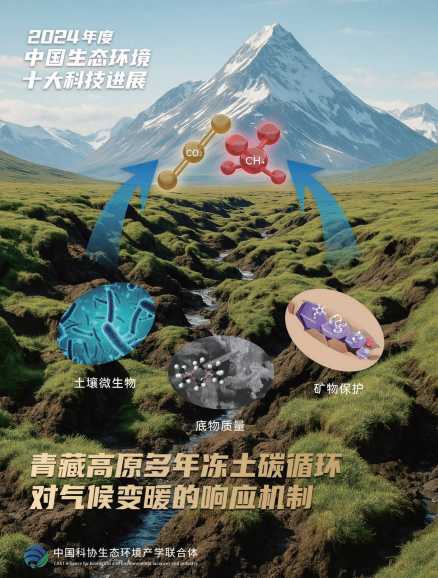

气候变暖导致的多年冻土融化会使土壤中封存的有机质被微生物分解,释放出大量温室气体,进一步加剧气候变暖。本项目以青藏高原多年冻土区为研究对象,较为系统地研究了多年冻土碳循环对气候变暖的响应机制,打开了冻土微生物结构和功能的“黑箱”,修正了经典的“底物质量理论”,拓展了“碳-气候反馈假说”。相关成果对准确评估1.5℃或2℃温控目标下的未来碳排放空间具有重要意义,为我国实现“碳中和”战略目标提供了科技支撑。

项目建立了我国多维多尺度大气有机成分观测数据集和排放清单,显著提升了大气化学模式对大气氧化性和二次污染物的模拟精度,并构建了气象-化学在线耦合综合评估模型,厘清了我国大气有机气溶胶、臭氧的长期演变特征及气象、化学驱动机制,首次揭示了气象-化学双向反馈下污染减排的协同效益,提出了气候变化下有机气溶胶和臭氧污染防治的可行框架和实施路径,科技支撑了我国重点区域的多污染物协同控制和空气质量持续改善。

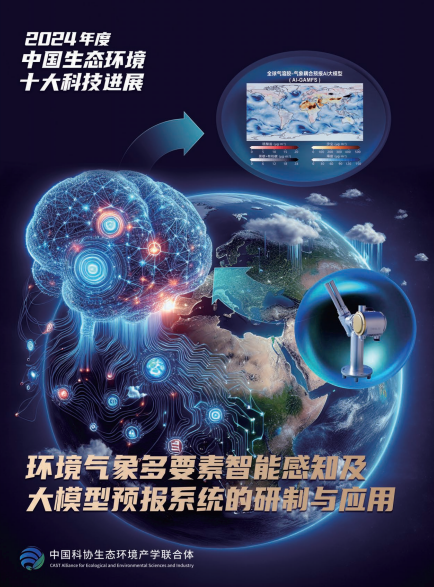

项目团队突破环境气象监测与预报瓶颈,实现了“装备技术-感知机理-AI大模型”全链条协同创新。研发了自主可控的气溶胶地基遥感装备与反演算法,提升了大气成分高精度观测能力;发展了AI驱动的智能感知新 *** ,拓展了环境气象要素实时监测与评估手段;解决了跨模态特征耦合建模难题,研制并投入运行全球首个气溶胶-气象耦合预报AI大模型系统。成果发表于Nature Geoscience、NSR、BAMS等顶级期刊,研制的感知技术和AI大模型广泛应用于多个部门和行业。

空气质量数值模式是大气污染精准预报与科学调控的核心工具。针对当前模式面临的研发资源分散、原创新机制集成度低、预报准确率不足等难题,自主研制了排放与大气过程集成耦合模式EPICC-Model,采用“插拔式”模块集成架构设计,突破了源排放与大气过程实时耦合、理化机理协同耦合等技术瓶颈,打造了适配国产异构计算平台的模式开源底座。成果标志着我国模式研发从单一团队主导到开放协作新范式的重大转变,推动了国产模式进入国际先进行列。

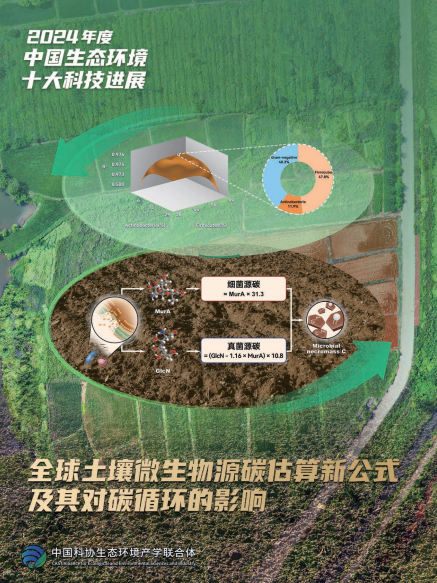

土壤有机碳是陆地生态系统的核心碳库,对调节气候和维持生态功能至关重要。研究团队通过整合全球数据与人工智能技术,解决了传统计算 *** 的不确定性,估算全球土壤微生物源碳储量达758 Pg,占土壤总有机碳量的40%;全球每升温1°C,该碳库将减少6.7 Pg。进一步揭示了气候变化背景下微生物源碳损失对作物生产力的影响机制及其对气候变暖的正反馈作用。相关研究为统筹生态保护、粮食安全和碳中和目标提供了理论基础。

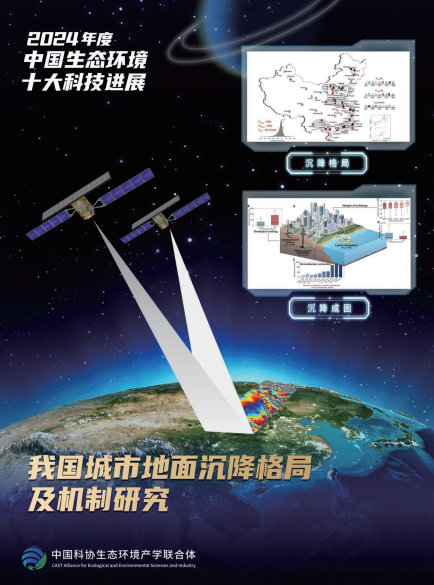

地面沉降已成为影响我国城市生态安全和经济社会可持续发展的关键制约因素,但长期以来缺乏统一 *** 下的全国尺度城市地面沉降评估。项目团队基于地球大数据与干涉合成孔径雷达技术,首次量化了2015至2022年间我国82个大中型城市的地面沉降速率与格局,揭示了地面沉降的潜在成因及可能影响,并肯定了我国一系列地面沉降防控措施所带来的积极效益。研究成果发表于Science期刊,为制定我国未来城市减灾政策提供了数据支撑。

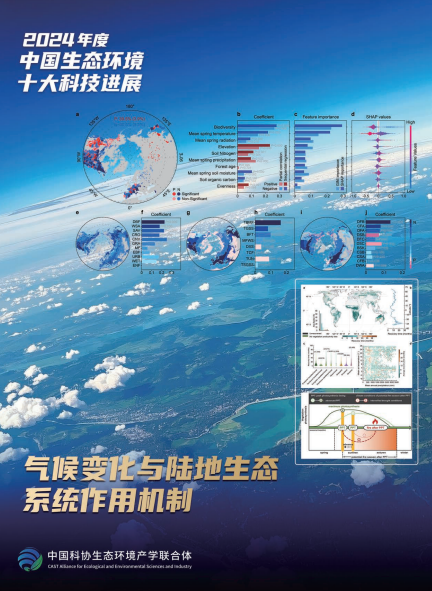

如何综合掌握气候变化与生态系统的作用机制,是全球变化生态学的前沿难题。本研究聚焦植被物候、生物多样性、和生态系统稳定性等多个核心领域,揭示了物种多样性与冠层结构在调节物候与碳汇中的协同作用,阐明了物候变化驱动野火风险上升的生态反馈路径,并发现了火灾后碳汇恢复的结构—功能耦合机制,提出多个新假说与分析框架,为研究气候变化与生态系统作用机制提供新途径、为制定适应与缓解气候变化的科学策略奠定理论基础。

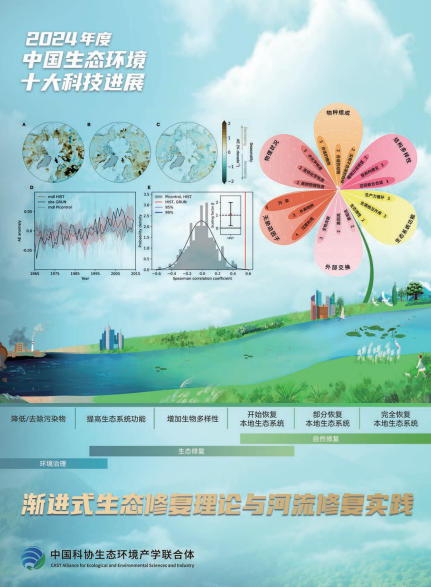

刘俊国教授团队创立了渐进式生态修复理论,系统构建了“环境治理-生态修复-自然恢复”三阶段协同推进的河流生态环境复苏新模式,并发明了固化载体微生物净水与修复技术。该理论与技术体系开创性地将恢复水文学推向科学探索前沿和工程应用新领域,已在我国多个重大生态修复工程中成功应用。其科学价值与实践意义获得联合国环境署、国际水文科学协会等国际权威机构的高度认可,并被正式写入《国际生态峰会郑州宣言》的核心内容。渐进式生态修复不仅为生态文明和幸福河湖建设提供了关键科技支撑,也为全球生态保护与修复实践贡献了中国智慧与中国方案。

电力/热力、钢铁等重点用煤行业是“打赢蓝天保卫战”、实现“双碳”战略目标的主战场。项目提出了碳污减排工艺机理与人工智能深度融合的思路,攻克源头碳污减排智能调控、烟气治理过程精准建模及智能控制等关键技术,首创源头-末端全流程智能化碳污协同减排系统,构建适应不同行业复杂燃料/多变工况的智能化烟气碳污协同减排系列解决方案,并在电力/热力、钢铁等行业实现规模化应用,实现烟气全时段高效稳定低碳治理,为实现重点耗煤行业燃烧烟气碳污协同减排,支撑我国绿色低碳可持续发展提供了关键科技支撑。

针对黄河复杂系统治理难题,形成了以“理论-模式-应用”为主线的大流域系统治理技术体系。发展了流域复杂系统整体性协同控制理论,创新了流域汇聚型污染扇形治理模式,研发集成流域“增容-减污-降碳”关键技术61项,形成“空间-要素-治理”多尺度解决方案300余份。将科技紧密嵌入管理、治理和行业,形成重要政策建议和标准62项,转化应用技术28项,推动落地治理工程47项,科技支撑黄河重大国家战略和黄河生态保护治理攻坚战。

当前,全球科技革命与产业变革加速演进,人工智能(AI)正从“辅助工具”跃升为驱动社会变革的核心引擎。

中国科幻完成了从文学、影视到互动娱乐的全产业链突破,步入业态融合与创新驱动的关键阶段。科幻阅读作为科幻产业链上游的基础产业,需率先探索高质量发展路径。

作为太阳系中目前已知唯一拥有生命的天体,地球宜居性的形成与演化是地球系统科学研究的核心议题。

国家气候中心统计数据显示,截至8月28日,华北雨季已持续55天,较常年雨季长度(30天)明显偏长。截至8月25日,华北雨季监测区累计雨量较雨季常年值偏多131%。

8月29日是七夕节,在古代神话中,牛郎和织女因为被天上的银河隔开,只有在每年农历的七月初七才能通过鹊桥相会。那么,银河到底有多宽?

浙江大学物理学院王浩华团队、杭州国际科创中心郭秋江超导量子计算团队联合清华大学邓东灵团队,在百比特超导量子芯片上观测到,“预热化”机制能有效抵御热激发扰动,使有限温度下的拓扑边缘态展现出了足够的稳定性,为保护脆弱的量子信息提供了新可能。

6G时代,无论在城市楼群还是偏远山区,都需要数据的高速传输和快速接入,但基于纯电子技术的传统无线设备带宽受限、频段单一,难以动态调度频谱资源。

8月26日,《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》发布。为何要出台这份文件?这份文件重点说了些什么?记者采访了国家发展改革委参与文件起草的专家。

从“人工智能+”发展进展来看,朱克力认为,在政策层面,形成了制,算力基础设施、数据供给、人才体系等基础支撑全面强化。

工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。意见明确,鼓励卫星通信在工业、农业、交通、能源、城市治理等各行业各领域创新应用。

8月26日,国新办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期能源高质量发展成就。

王蜜所在团队养蜗牛的装置和她用指甲油给蜗牛壳做的标记(首次发表,非授权禁止转载)。在中科院地球环境所,针对蜗牛壳体季节尺度研究,副所长晏宏提出的理念是,用空间换时间。

8月8日至12日,第十届世界机器人大会在北京举行。”近年来,更多养老机器人在家中、社区及养老机构落地应用,从桌面式机器人、轮式底盘型机器人到人形机器人,“人机共栖”的智慧养老图景正加速照进现实。

作为海洋生物医药研发的特色方向,海洋中药尚不能满足中医药产业发展需求,其开发和利用还处于起步阶段。在产业转化环节,郑明月指出,应借鉴“算法开发—标靶确证—临床转化”范式,构建海洋天然产物专属数据库和AI工具。

一项近日发表于《应用生理学、营养学与代谢》的研究发现,摄入动物蛋白质食物与更高的死亡风险无关,甚至可能降低与癌症相关的死亡率。论文之一兼通讯作者、加拿大营养策略公司负责人Yanni Papanikolaou表示,“综合这类观察数据与临床研究,很明显,动物蛋白和植物蛋白均有益于健康长寿。

近日,我国科学家利用中国空间站上的无容器材料科学实验柜,成功把钨合金加热到超过3100℃,创造了新的世界纪录。“这项工作不仅验证了我国自主设计的空间材料科学实验柜具有非常优异的性能,也积累了大量的超高温材料在轨实验的原始数据。

随着AI(人工智能)技术快速发展,AI应用已渗透社会生活各领域。深入分析AI“信口开河”成因,需从技术、数据和监管三个维度进行考量。(摘编自《工人日报》,原题为《防止AI“信口开河”,技术伦理建设刻不容缓》)

市场监管总局(国家标准委)日前批准发布《动力锂电池运输安全及多式联运技术要求》国家标准,将于2026年2月1日起实施。动力锂电池是新能源汽车的“心脏”,其安全高效运输是提高产业链供应链韧性的关键。

截至2025年8月22日,今年中国空间站空间应用系统已在轨实施58个科学与应用项目,实验次数2.6万余次,上行科学与应用任务800余公斤科学物资,下行空间科学实验样品27种,获取科学数据110TB。

暑期,不少家庭选择前往户外戏水游玩。胡越凯介绍,大家常说的“食脑虫”属于“自由生活阿米巴原虫”,多生于潮湿的土壤和淡水中,包括福氏耐格里属阿米巴原虫、狒狒巴拉姆希阿米巴原虫和棘阿米巴原虫。

标签: 前沿科技有哪些

相关文章

-

产业观察:前沿技术持续突破 MR产业加速发展详细阅读

当前,混合现实(MR)设备正从实验室走向大众,我国MR产业跳出技术概念的范畴,以“连接物理与数字世界”的核心价值,成为推动数字经济与实...

2025-08-30 10 前沿科技有哪些

-

科技前沿_前沿科技_前沿科技资讯_海峡网详细阅读

魅族官方今日发布消息称,原定于近期发布的魅族22将再次推迟上市时间,预计将在9月中上旬完成交付,并强调此次延期将是最后一次调整。 官方...

2025-08-24 11 前沿科技有哪些

-

美国前大使坦白:64项前沿技术中国领先57项美国已经落败详细阅读

想象一下,2005年的硅谷码农,下班随手买一杯4美元的拿铁,心里盘算的是“全球创新唯我独尊”。二十年后,同一个人刷着手机,突然看到一条...

2025-08-10 11 前沿科技有哪些

-

马明哲:平安一直坚持前沿科技布局一季度有约80%的客服由AI完成详细阅读

南方财经5月13日电,今日,中国平安在深圳召开2024年度股东会,针对前沿科技领域平安有哪些规划的提问?中国平安董事长马明哲回应称,平...

2025-08-10 11 前沿科技有哪些

-

可食用机器人:环保监测的新前沿科技详细阅读

在科技不断发展的今天,机器人已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。它们在工业、医疗、服务等各个领域展现了巨大的潜力。然而,随着这些机器...

2025-08-06 12 前沿科技有哪些

-

科协发布30项问题难题涉及前沿科学、工程技术、产业技术详细阅读

在会上发布了30 项问题难题,分别为10 个前沿科学问题、10 个工程技术难题和10个产业技术问题,旨在为持续性产出原创性、颠覆性科技...

2025-08-06 11 前沿科技有哪些

发表评论