7月31日上午10时,中国贸促会将召开7月例行新闻发布会。发布2025年5月全球经贸摩擦指数、2025年上半年全国贸促系统商事认证数据...

2025-08-06 0 今日热点新闻大事

“1977年11月12日傍晚,去县委会场前,再绕一条村路。”车里,万里低声吩咐司机。时间卡得紧,他却执意临时改线。身边工作人员愣住,只得照办。车灯划过山坳,映出一排排破败草舍,风声透冷。没人料到,这短短十分钟的“走偏”,会让安徽省委彻底坐立不安。

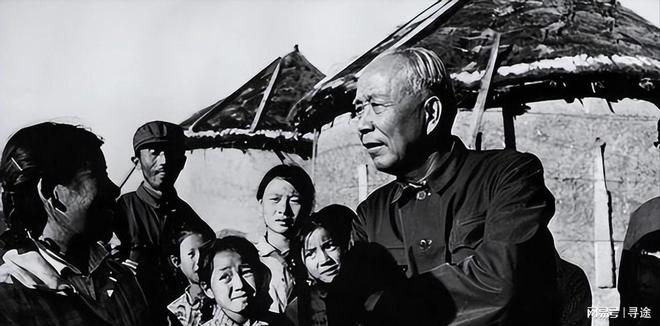

半年之前,万里从北京奉调合肥,桌面上是一叠叠“请拨救济粮”的急电。文件冰冷,他要的是温度。于是,大别山成了第一站。金寨旧称立煌,红军时代12支主力部队在此诞生,十万人血洒战场,留下的却是石缝里顽强钻出的瘠薄梯田。万里对大别山贫,但那天的亲眼所见还是刺痛了他——一路下车,群众面黄肌瘦,鞋底破到露指,孩子干脆光脚踩着霜土,咳声此起彼伏。

更让他揪心的场景出现在河滩边一座草屋。老奶奶抱着柴草取暖,两名十七八岁的姑娘缩在角落。见干部进屋,她们只用破棉被遮住下身,怎么都不肯站起来。原因简单又残酷:家里连一条完整的裤子都没有,轮流用。灶台冷,米缸空,三人已两日未进热食。万里说不出话,只摸出身上仅剩的几块钱塞给老人,转身时眼眶通红。

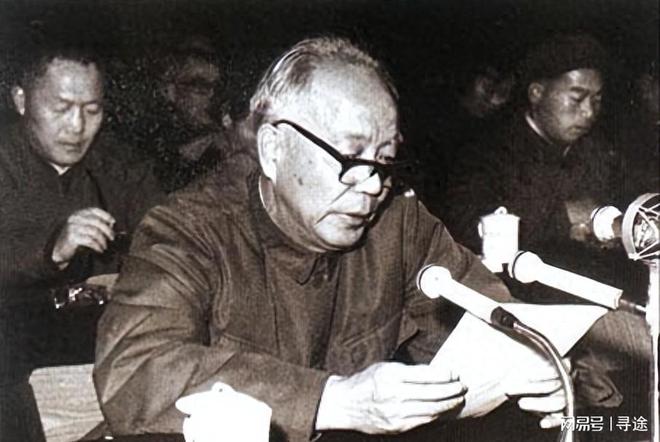

当晚县委会议,他把帽子重重摔在桌上。现场静得可怕。“一家四口只有一条裤子,我们脸往哪儿搁?”话音颤抖,泪水夺眶。有人试图解释物资困难,他抬手制止:“金寨二十万口,牺牲十万换来今天。我们有任何借口吗?”几行字的记录,凝固成会议纪要,却远不足以承受在场人的愧疚。

情绪宣泄过后,是行动。万里连夜拍电报,让省商业厅查库存。当时安徽成片减产,库存所剩无几,他硬是从省级储备中挤出五十万斤粮、十四万斤棉,优先运往金寨。有人担心省里其他缺口,万里摆手:“先救命。”这是权宜,也是担责。“救急”易,“除根”难,他心里明白,这批粮棉带来的是一个冬天的温饱,却挡不住来年的荒。

紧接着,调研队沿淮河平原、江淮丘陵一路走。数据显示,仅凤阳就有一万三千多农民外出讨饭,人口流失惊人。有意思的是,省城座谈会上,一名干部轻描淡写:“那边历来有要饭的习惯。”话音未落,万里拍桌:“能吃饱谁愿意伸手?”会场鸦雀无声。那一瞬,他不只是为凤阳辩护,更是向沿袭多年的惯性思维亮剑。

问题的根子在生产。1978年元月,安徽省委扩大会议推出“农村工作六条”。文件不长,却句句扎肉:农民可自定生产计划,允许搞家庭副业,产品可进集市。说白了——把干劲和收益重新还给农户。当时,全国还在“学大寨”,集体“大呼隆”一言九鼎。六条甫一亮相,质疑声如潮:私心会不会泛滥?集体怎么得以巩固?万里顶着压力一句话:“不让农民吃饱,一切议论都是空话。”

六条落地,效果比想象中快。春播刚动土,小岗十八户率先签“生死状”包干到户,粮食产量翻番。附近县乡闻风而动。不到一年,安徽绝大部分地区告别饥荒,社员口袋里第一次握到了余钱。值得一提的是,中央也在观察。第二年,文件明确认可包产到户属于社会主义责任制,改革由点到面,如火燎原。

短短两年,安徽粮食总产由四百多万吨升至六百多万吨,农副产品供应好转,讨饭队伍不见了。乡间流传一句顺口溜:“要吃米,找万里。”说法朴素,却是对政绩最直白的标记。我在金寨采访老红军后代时,老人提到那场会议仍唏嘘:“书记把帽子拍桌上那一下,比枪炮都响。”

客观地说,万里并非一人力挽狂澜。中央的支持、基层的勇气、时代的契机,相互叠加才有突破。但不得不说,如果没有那声“何颜以对”,没有对贫困现状的赤裸震动,安徽改革的引信也许还会被埋得更深。历史不会开口替谁辩护,却会把责任和担当铭在细节里——一顶帽子,一行泪,一句哽咽的质问,足够。

标签: 今日热点新闻大事

相关文章

7月31日上午10时,中国贸促会将召开7月例行新闻发布会。发布2025年5月全球经贸摩擦指数、2025年上半年全国贸促系统商事认证数据...

2025-08-06 0 今日热点新闻大事

沈铭对尾号333已经深信不疑了。这个陌生号码提供给他太多他原先不可能知道的事情的消息,但这些消息都是有代价的。只是沈铭还没到付出代价的...

2025-08-06 0 今日热点新闻大事

近日,海关总署发布公告,中国海关与泰国海关、贝宁海关“经认证的经营者”制度互认安排将自2025年8月1日起实施。互认安排实施后,中国海...

2025-08-06 0 今日热点新闻大事

今年上半年,湖北固定资产投资再次交出亮眼成绩单:同比增长6.5%,居经济大省第一、中部第一。 “第一”的背后,一...

2025-08-06 0 今日热点新闻大事

8月3日,ST帕瓦(688184.SH,股价10.1元,市值15.92亿元)公告称,公司于2025年8月1日收到公安机关出具的《立案决...

2025-08-06 1 今日热点新闻大事

发表评论