纪雪洪称,如果特斯拉FSD在中国落地,将加速自动驾驶商业化落地进程。但从当前自动驾驶技术发展来看,大规模商业化应用还有一段较长距离。...

2025-08-01 1 计算机网络技术

想象是人们认知早期互联网的手段之一,亦折射着互联网与社会互嵌的过程,可以成为理解早期中国互联网的路径。本文基于“长时段”的分析视角,借助社会技术想象的理论脉络,结合语言、修辞与行动等多维框架,挖掘公共话语与记忆话语对于早期中国互联网(1984—1999年)的想象。研究发现,作为物质性、意义和道德的集合体,早期的互联网想象从技术层面、价值层面和社会层面三个维度展开,呈现了连通世界、复兴家国、重构生活三大主题,具有宏观整体性、技术乐观主义色彩浓厚、实用主义导向明显等特征。在“赶超”“复兴”的想象叙事中,嵌入中国社会的互联网被认为可以创造欠发达国家和地区赶超发展的契机,折射出近代中国社会文化赋予互联网的独特意涵。1995年作为这一“长时段”的探索性节点,标志着互联网从抽象概念向社会实践的发展,想象主题亦由宏观叙事逐步延展至日常体验。借由互联网想象的“渡口”,可以洞察中国社会对互联网的认知演变,拓展互联网历史研究的理论空间。

本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“数字时代的跨文化记忆与认同研究”(项目编号:22JJD860008)的阶段性成果,获武汉大学新闻与传播学院研究生学术拔尖人才培养自主科研资助项目“历史视角下早期中国互联网想象(19801999)”资助。

回望互联网嵌入中国社会的历史过程,它长期被视为“新事物”。尽管中国直至1994年才全功能接入国际互联网,但是,中国对于网络(network)的讨论早在20世纪70年代即已开始(计算所计算机网组,1977)。20世纪80年代之后,互联网通过海外留学生、科研工作者等群体在中国扩散,公共话语中出现了诸多有关互联网的介绍与讨论,既书写着早期的中国互联网,又构成中国互联网的历史(方兴东,钟祥铭,彭筱军,2019)。作为技术创新的产物,互联网在20世纪八九十年代如何与中国社会“相遇”,激发了何种互联网想象,是研究者关注的命题(陈彦蓉,曹钺,2021;杨小雅,吴世文,2024)。这些想象既是早期中国互联网历史的组成部分,又映射着人们在与互联网“相遇”之初,对于互联网技术、网络社会、信息时代的理解和期待,不仅塑造着人们的互联网认知,而且能动地影响着互联网的实践与发展。因此,发掘人们对于早期中国互联网的想象,有助于我们理解早期互联网历经创新扩散、嵌入中国社会的过程,从而丰富中国互联网历史研究。

21世纪前是中国互联网发展的早期阶段。1987年9月14日,钱天白等建成中国第一个国际互联网电子邮件节点,并通过中国学术网(CANET)向德国卡尔斯鲁厄大学成功发出第一封电子邮件,是我国接入国际互联网的发端。1994年4月20日,开通64K国际专线是中国全功能接入国际互联网的肇始。此后5年间,中国互联网经历了初创期和启蒙阶段(中国互联网博物馆,2019)。互联网应用层面,搜狐、网易、新浪三大门户网站分别于1996年、1997年、1998年创建,推动互联网技术和内容服务快速发展,激起了中国互联网发展的第一次浪潮。互联网使用层面,上网人数在连续5年的指数级增长之后至1999年12月达到890万,网民初具规模。互联网商业层面,历经1993年前的引入期、1994—1996年的准备期与1996—1999年的加速发展期,中国互联网的商业格局在20世纪末初步形成(陈建功,李晓东,2014)。尽管1994年前的中国“网络”并未全功能接入国际互联网,但它们是中国互联网的雏形,而1994—1999年作为中国互联网发展的启蒙阶段,其间的技术与互联网实践均快速演化。

基于本文收集的资料发现,最早明确想象中国互联网的文本是1984年《人民日报》刊载的报道(侯国清,1984),因而本文将其视为分析的起点。而1999年作为分析的终点,既与世纪之交的时段划分逻辑相吻合,又标志着互联网的社会应用与社会影响进入成熟阶段。此外,本文收集的诸多早期文本将互联网的发展与迎接新世纪相勾连,展现了早期中国互联网想象浓厚的跨世纪叙事色彩。基于以上考虑,本研究将1984—1999年视为中国互联网发展的早期阶段。本文通过“长时段”分析,探讨在该时间框架内互联网技术与中国社会文化的渐进互动,考察互联网如何在较长时间内逐步嵌入社会。“长时段”分析关注历史进程中的结构稳定性与微观调整,而非短期事件的因果关系(布罗代尔,1969/2008)。与短时段或中时段研究不同,长时段视角更侧重技术扩散的累积效应及其社会适应过程(高尚,王四达,2017)。通过这一视角,本文得以梳理中国互联网从概念引入到社会嵌入的渐进脉络。

本文挖掘与分析三种素材:一是报刊中有关早期中国互联网的报道、评论(代表公共话语);二是亲历者公开的回忆和口述史(代表记忆话语),三是网络空间中有关早期中国互联网的专题讨论(公共话语与记忆话语均有)。本文探讨如下问题:公共话语和记忆话语中形成了哪些有关早期中国互联网的想象?这些想象受到哪些因素影响并激发了哪些互联网实践?

互联网是技术与文化、认知与实践交织的产物。本部分梳理中国互联网历史研究,并引入互联网想象作为理论视角,进而构建本文的分析框架。

自2010年代以来,随着互联网深度嵌入社会及其自身快速迭代,人们越来越重视互联网的历史,互联网历史研究逐步兴盛(Haigh,Russell & Dutton,2015)。起先,互联网历史研究具有以北美和欧洲为中心的倾向,造成了忽视全球其他国家与地区的偏见(Goggin & McLelland,2017)。由此,论者指出不能以一种单一的叙事方式呈现互联网历史(Haigh,Russell & Dutton,2015),当前的互联网历史研究呈现全球化与地方化共同演进的趋势(Goggin & McLelland,2017)。对于中国互联网,研究者除了关注互联网技术形态之外,也日益重视互联网文化史与社会史(Turner,2017),试图通过剖析有关互联网的文化现象或社会观念来解释互联网与中国社会的互嵌。

不过,对于早期互联网历史,学界目前的研究相对较少。这与早期互联网史料难以获取或业已丢失有关(吴世文,杨国斌,2018)。论者指出,早期网络档案收集与保存面临网络档案的数量与规模极为庞大,网站因超链接而成为分层的“多媒介”(dense strata)等挑战,导致保存的网站与正常运行的网站有所区别,难以还原“运行中的”网站等(Brügger,2008)。为克服网络档案缺失给早期互联网历史研究带来的困难,一些研究者尝试采用描述或纪实的方法,基于可获得的历史文本,通过讲述具体的故事与线索来描摹互联网的早期历史或史前史(方兴东,杜磊,2020;吴世文,杨国斌,2019)。

然而,总的来看,关于中国互联网早期历史的研究,仍侧重互联网技术的演进,而基于中国本土文化与社会的阐释相对匮乏。迈克尔·斯蒂文森(Michael Stevenson)(2016)提出,互联网并不是靠技术建构的,其中的组织建构方式,设计、想象和使用的方式,管理和控制的方式等都是影响互联网架构的重要因素。故而,人们对于互联网的讨论、想象与信念,都是互联网历史的一部分,这一视角有助于我们从文化和社会维度理解互联网应用与实践扩张背后的历史脉络,对考察作为新事物的早期互联网具有不可忽视的意义。

伯纳德·巴伯(Bernard Barber)(1952/1992)认为,科学一开始就是“与整个社会结构和文化传统结合在一起的”。因此,在围绕“技术”与“文化”的讨论中,“想象”是一个重要的关键词。想象是人们从某些片段或表面感知整体事物的能力,具有再现缺席事物、整合实际经验与理想目标、填补并延伸不完整的经验等特征(蔡琰,臧国仁,2010)。在新技术社会扩散的早期,由于大众对新技术的认知和实践不足,想象成为人们理解新技术的手段之一,推动技术成为“容易理解的对象”(Carey,1990)。

随着对想象的关注从个体化的“想象”(imagination)转向集体共识的“想象”(imaginary),“社会技术想象”(sociotechnical imaginaries)成为理解技术与社会互动的重要理论框架。该框架强调技术的四个核心特征:集体持有、通过社会实践获得确认、未来取向以及排他性竞争(Jasanoff & Kim,2009)。值得注意的是,技术的想象不仅涉及科学可行性,还嵌入物质性(materiality)、意义(meaning)和道德(normativity)的集合体(Jasanoff & Kim,2019)。其中,物质性体现于互联网基础设施的技术形态及建设愿景,意义指向互联网在公共话语中被赋予的象征性内涵(Smallman,2020),道德则涉及技术如何被规范和赋权(Jasanoff & Kim,2019)。由此,社会技术想象不仅可以揭示技术扩散的动态,也能够辅助厘清新技术早期“混乱表达”中的意义脉络,满足公众认知技术的需求(陈秋心,2024),并进一步成为“规划未来的基础设施”(Sismondo,2020)。

值得注意的是,社会技术想象具有“后验性”,即在形成集体共识前,个体化想象虽不断涌现,但未必进入理论的适用范围(陈秋心,2024)。本文关注的“互联网想象”之所以可以超越个体化的“想象”(imagination),在于其通过公共话语获得了“集体持有”的特性,并借助西方或本土实践的印证,在多元主体的共同参与和话语表达中被明确。多元主体间的互动不仅可以塑造面向未来的共享愿景,也能够体现互联网想象的群体归属和社会意义(Smallman,2020)。因此,“互联网想象”可以视为“社会技术想象”投射于互联网的具体表征,是互联网在社会文化脉络中嵌入实践的体现。

互联网在不同的地区及不同的发展阶段,被赋予了迥异的想象。在西方,互联网刚刚兴起之时常常被想象为具有“全能型”“上帝型”的功能,有人预言互联网可以振兴民主,打破垄断,促进全球交流,激发新闻业繁荣,给全世界带来翻天覆地的改变(柯兰,芬顿,弗里德曼,2012/2014)。当巴西于20世纪90年代中期引入互联网时,正值社会动荡刚刚结束且余波未平之日,人们对于互联网的想象介于功利主义和技术乌托邦、世俗和魔幻、隐藏的经济威胁和无限的审美可能性之间,并且这些想象不时起伏波动(Nunez,2019)。而俄罗斯在20世纪下半叶对互联网的想象,在控制论和改革思想等意识形态的笼罩下,具有“本地乌托邦”的属性,与商业发展、全球化和俄罗斯成为冷战后世界秩序一部分的理念共存(Poe,2000)。在中国,有论者从大众认知与实践的维度,采用“江湖”“战场”“操场”三个隐喻描摹21世纪10年代前的互联网,分别指涉承载政治与社会属性的公共领域、竞争激烈的互联网市场及网络娱乐天地(Yu,2017)。在信息技术发展背景下,中国有关信息社会的想象经历了1980年代的国家现代化想象、20世纪90年代的新公共领域与互动社区想象以及21世纪后的自由市场和创业精神想象(Wu & Yun,2018)。

这提示我们,人们对于互联网的想象,常通过隐喻与叙事呈现。隐喻贯穿于人的思维和行动,不仅是语言修辞,而且还是一种思维方式(Lakoff & Johnson,1980)。在日常生活中,人们常以具体的、已知的概念作为隐喻,来认知宏观的、陌生的概念,由此形成不同概念之间相互关联的思维模式(赵艳芳,1995)。互联网发展初期,人们对其知之甚少,因而需要借助隐喻来认知与想象。叙事指的是讲故事的方式(方毅华,2010)。叙事可以提供一个框架,通过将故事中的场景、人物和情节刻画得真实而具体,促使受众将内容转化为生动的阅读体验(Clark & Van Der Wege,2015)。叙事报道在促使我们观察社会的同时,能够透过“想象”形成新的观瞻,经由“创造性想象”促使读者产生新的思维与行动(蔡琰,臧国仁,2010)。论者从叙事的角度,围绕特定事件,发现历史中产生的“盗火”“信息高速公路”“知识英雄”等隐喻,可以揭示早期中国互联网在全球与本土、国家与社会、集体与个体之间形成的微妙平衡(陈彦蓉,曹钺,2021)。

想象在文化和社会维度的技术研究中扮演关键角色,在不同的社会和文化背景下常被视为实现现代性的机制,成为连接个人与群体,连接过去、现在与未来的桥梁;想象构建不仅由精英阶层主导,其内容也借助图像、故事、传说等形式,在普通人中分享和传递(Taylor,2004:2、23;Rapport & Overing,2014)。因此,本文认为,“互联网想象”是对互联网的全局性、多层次的集体构想,涵盖了技术、文化、社会等维度的思维活动,以及从实际应用角度形成的面向未来的广泛期待。这些互联网想象源于彼时社会情境中的话语实践,主要透过有关互联网的隐喻和关键叙事体现,并最终沉淀为互联网历史的重要构成。这些互联网想象符合如下指标之一:①使用隐喻的修辞学工具,将有关互联网及其技术的抽象的印象与知识,转化为具体的形式(蔡琰,臧国仁,2010);②在完全或部分脱离现实的模式下,通过“描摹轮廓”来挖掘互联网更深刻的功能与意义(高鑫鹏,李娜,2023);③通过描述性语言诱发受众有关互联网的视觉、感知或情感体验(Clark & Van Der Wege,2015)。基于这些指标,本文首先识别公共话语与记忆话语中关于早期中国互联网的想象,进而挖掘其历史脉络与社会意涵,以期丰富我们对早期中国互联网历史的认知与理解。

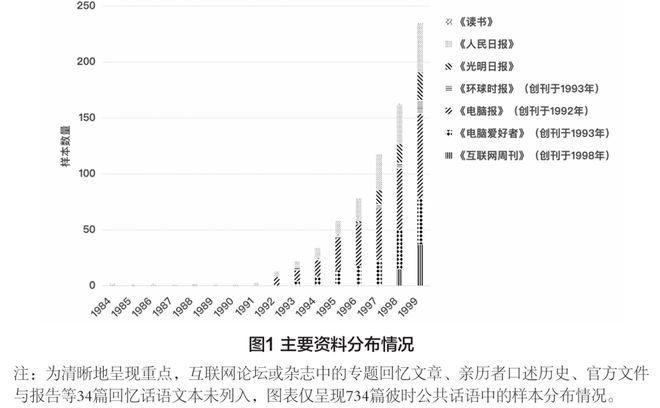

由于早期中国互联网的史料分散,收集与应用比较困难,本文综合采纳公共话语和记忆话语的文本:有关互联网早期发展的媒体报道与评论(例如《人民日报》等主流媒体、《电脑报》等专业报刊、《读书》等大众化报刊)、互联网论坛或杂志中的专题回忆文章、亲历者的口述历史、官方文件与报告等。资料收集于2021年5月至6月展开,并于2023年7月与2024年10月补充检索,具体过程如下:首先,从中国互联网博物馆网站等互联网档案保存机构获取相关历史资料,包括互联网发展的年度综述、互联网基础设施的管理制度、商业与文化思想等领域的重要事件简述等,并将之与笔者的研究经验相结合,作为后续资料检索的线索。其次,在慧科新闻搜索研究数据库、人民数据库、《光明日报》数据库、《电脑报》数字图书馆、《电脑爱好者》电子版等电子资源中,以“互联网”“因特网”“internet”“计算机网络”“国际电脑网络”“国际信息网”“信息技术”“信息高速公路”“互连网”等为关键词,搜索1999年前的新闻报道与评论,经人工筛选后获取相关文章。再次,在百度等平台搜索与早期中国互联网有关的重要人物的回忆或访谈资料,并在数字论坛和网络空间查找相关回忆或评论文章。最终,本文收集到相关文章共768篇。从叙事主体角度看,由于早期互联网使用者以互联网从业者、研究者、管理者、传统媒体从业者等为主,普通网民数量不多,本文亦从报纸的“读者来信”“经验交流”等板块摘录普通网民的想象叙事。本文在图1呈现了所收集的资料在时间分布(1984—1999年)与来源媒体上的特征。附录1罗列了正文援引的主要资料的特征。值得注意的是,穷尽有关早期中国互联网想象的文本并非本文的重心,也难以实现,但本文通过涵括有关早期中国互联网想象的主要维度,力图呈现早期中国互联网想象的核心特征及其意义(李红涛,2016)。

获取研究资料后,笔者结合研究问题阅读文本,依据研究提纲与资料深入“对话”,细致分析与解读要点以回答研究问题。首先,在公共话语与记忆话语中挖掘互联网想象的主题。作为意义创造的模式,叙事主题可以反映出叙述者对于自我、关系和经历的理解,而个人或媒体故事中出现的主题展现了主体性、权力、关系、社会等复杂概念的意义(Horstman et al.,2023)。本文使用主题分析(thematic analysis)方法,基于相同的意义线索、关键词、短语或句子的重复、语句的戏剧性停顿与转折等线索,从文本资料中挖掘有关早期中国互联网想象的主题(Owen,1984)。其次,通过持续比较分析(constant comparative analysis)的方法,带着确定的主题再次回到文本之中,根据新出现的内容检视已有主题并进行补充(Corbin & Strauss,2008)。最终,浮现的三个超主题(supra-theme)概括了早期中国互联网的主要想象,包括连通世界、复兴家国、“数字化生存”,分别对应着技术实现、家国情怀与社会生活三个层面的想象。这一框架不仅源于文本分析的归纳,也契合社会技术想象理论对技术愿景多维阐释(Jasanoff & Kim,2019)。具体而言,“连通世界”反映了互联网在物质层面的技术构建与基础设施建设,“复兴家国”承载着国家现代化和民族复兴的象征意义,而“数字化生存”则关涉互联网如何嵌入社会实践,并促使社会秩序与伦理规范的重塑。借助这一分析框架,本文探讨互联网想象如何在此三重维度展开,并在多主体互动中不断演化与再造。

随着改革开放的深入,中国在20世纪80年代积极介绍、引进新技术,并逐步融入全球信息网络。然而,早期中国互联网的发展面临技术、经济等多方面的困难。加布里埃尔·德·塞塔(Gabriele de Seta)(2018)认为,早期中国互联网的特点是学术挫折、技术悲观主义、官僚主义障碍和国际上的不信任。不过,21世纪前的公共话语对互联网持积极态度,为接入互联网做了大量的思想准备。张树新回忆1994年出访美国看到互联网时的想法:“人类开始走向与物理空间无关,只跟网络有关的世界了……我察觉到,这个东西上面会长出无数的东西”(66)。

回溯历史文本可见,公共话语在中国互联网发展早期积极借助“路”和“桥”的隐喻来想象互联网。“路”和“桥”的物理空间结构,被引介者们广泛化用,帮助中国人想象互联网的基本形态与功能。西方技术话语的影响,助推了“路”的意象作为想象载体在中国流行。1991年,美国《高性能计算机技术法案》提出“信息高速公路”,指导着美国政府一系列信息基础设施政策的制定和实施,并在1993年后主导了美国主流期刊数据库中关于互联网的公共话语(Berdayes & Berdayes,1998)。中国互联网大事件中频现舶来的“信息高速公路”的叙述。例如,1996年春,中国最早的网络业务提供商瀛海威公司,在中关村南大门零公里处竖起一块硕大的广告牌,赫然写着:“中国人离信息高速公路有多远?向北1500米”,该宣传是中国互联网大众化历程中的节点事件(70)。

彼时的公共话语关注国外或港澳台地区领先的互联网实践,在比较中讲述对互联网发展的理解。例如,1994年的文章写道,美国“几千万台计算机之间的联系仍然由于技术原因而很不畅通,未来的‘信息高速公路’就是要在目前计算机之间……建一些‘通衢大道’,使数据经压缩之后,能够以数千倍的速度在‘高速公路’上传递”(19)。而在更早的1986年,台湾地区在科研领域接通“国际电脑网络”之“路”的实践,使论者认为未来“台湾的学者们就可以和外国学者互相快速在电脑终端机上‘写信’”,“与对方交流学术新讯息”(4)。在引介先进经验的同时,技术精英积极向政府献计献策,强调“信息高速公路”建设的重要性,“信息高速公路是一项涉及技术、经济、管理体制、国际交流等一系列问题的庞大的系统工程……将直接关系到我国下一个世纪科技进步与经济发展”(23)。

早期有关互联网的公共话语较多采用“桥”的隐喻。有报道在1994年将互联网形容为“供求之桥”,展望它将“使全国计算机用户可在办公室或家中,利用其终端设备如传真机、电脑、电视等传递和处理信息,实现信息资源共享”(21)。我国政府则积极运用“桥”的想象,推介互联网建设。1993年我国提出建设国家公用经济信息网,简称“金桥工程”,“它是把各个地区各个部门的信息网架接起来使其相互沟通的‘金桥’”(20)。30年后,有回忆文章总结这一政策的意义,“1993年,在外汇储备紧张的情况下,国务院批准使用300万美元总理预备费支持启动金桥前期工程建设,我国开始了公共互联网接入建设,才有后来中国互联网的第一波创业浪潮”(71)。

从20世纪80年代启动“学术网工程”,到1990年注册“名”,再到1993年建成连接众多科研单位的中国国家计算机与网络设施(NCFC),以及同年年底启动“三金工程”(18)建设中国的“信息准高速国道”。而“路”和“桥”的隐喻有力地推动了这些国家建设工程的公众理解和社会认知。互联网创业者们乐于使用这样的隐喻去激发社会的互联网想象,“路”和“桥”的话语空间不断延展,互联网作为“创业路”(40)、“崛起之路”(28)等表述涌现,表征着互联网的社会化发展。在此背景下,“要想富,先修路”的“口号”再度唱响,政府、企业等社会主体如何将“由数字‘0’和‘1’组成的千变万化、眼花缭乱的信息”作为“砂、石、泥土”来“修路”与“架桥”,以连通“地球村”,进入“全新的时代”,成为人们迫切的期待(58)。

在20世纪80年代及90年代初的中国互联网发展探索期,科技工作和政策制定者等认为互联网可以开创新的时代与文明,是评估中国现代化与全球化进程的重要指标,亦是我国进入信息时代的“入场券”。因此,我国应当“拥抱”互联网以顺应历史潮流。1986年,《读书》杂志译介《工业化后社会的来临》一书的序言:由“信息科学技术”与“电脑通讯网络”构成的“工业化后社会”,“并不是取代工业化社会”(5)。

1994年,中国全功能接入国际互联网。曾任中国互联网协会理事长的胡启恒回忆,彼时接触或了解互联网的科技工作者、政策研究者等,认为互联网“代表一个新生的事物,是一个新的方向,代表世界发展的方向”(69)。在国家层面,互联网被视为社会发展的“推动器”。时任国务院信息化专家咨询委员会委员曲成义回忆道,1995年底国家成立了专家组调查互联网需求和问题。专家组一致认为“互联网在我国的经济、科技和教育发展中都预示到将会发生很大的促进作用”,“要积极发展,加速推动,加强管理”,“专家组意见向国家高层领导进行了汇报,国家很支持这种观点”(63)。

如果说社会精英和国家层面的互联网想象是自上而下的,那么,普通民众对于互联网的想象则深受互联网使用和网络事件的影响。例如,1995年我国出现了第一起网络求助事件——“朱令事件”,改变了中国人对于互联网的认知,互联网不再是“美国人吃饱了没事干才弄出来的玩意儿”(凌志军,2007:221),而是生活中具有实用价值的先进技术(65)。互联网事件的社会传播,使人们认识到互联网改变中国社会的力量。互联网早期采用者将互联网与“电网”“广播电视网”“电信网”“交通运输网”类比:“进入90年代,一张更大的‘网’又罩上我们……在追求更加完美的网络生存环境中,我们的未来会更加美好”(58)。一些尚未使用过互联网的普通人,也“关注”互联网,想象与科研工作者一样“坐在计算机旁与他们的国外同行进行笔谈”的未来(27)。此时,由互联网知识生发的想象和由互联网实践激发的想象,在公共话语中交织、碰撞,已体验过互联网和尚未亲身实践的民众,均对信息社会表达了热切的期待。

在中国互联网发展早期,从国家到个人都相信互联网能将中国引入充满希望的信息社会。尽管1994年以后逐渐扩散的互联网给中国社会带来了挑战,例如网吧威胁青少年健康、黑客冲击网络安全、互联网经济泡沫、“千年虫”恐慌等,曾在中国社会引发人们对互联网的质疑。但是,论者注意到,“这些都没有成为主流,互联网作为先进生产力,高层和普通民众的意见基本上是一致的,都是抱一种乐观主义的态度”(64)。公众对于互联网的乐观期待,与改革开放的进程相契合,减少了互联网在中国社会扩散的阻力。

互联网在价值层面被置于国家命运与民族复兴的宏大叙事之中,这些想象赋予互联网超出工具理性的象征意义。

“革命”是公共话语赋予早期中国互联网的重要意象之一。公共话语的讲述通过对比人类历史上的重大发明,突出互联网的革命性。早在1984年,《读书》杂志即翻译并引介英文文章,将信息技术的发展视为“一次新的工业革命”,并认为“第二次工业革命会把人的智力扩大到我们现在简直无法想象的地步”,“冲击着生活的许多方面:劳动,家庭,政治,科学,战争与和平”(2)。这一观点在早期中国互联网发展中不断被强化,从技术精英到普通公众,“互联网的革命性”得到认同(14、62)。互联网被认为将带来“数字化革命”,揭开“解放”与“颠覆”的时代大幕(68)。通过这些讲述,互联网与国家富强、社会进步的宏大叙事相勾连,孕育了彼时关于互联网革命性潜力的想象。

互联网在早期被赋予了“启蒙”国人现代化的想象。将互联网推向公众,成为早期互联网发展中有识之士的共同期待。有技术精英将互联网与法国思想启蒙运动并论,认为“较早接触网络和数字文化的人,有义务为这场数字启蒙运动作出自己的贡献”(59)。1995年后,向公众普及互联网知识、引导公众进入互联网时代,成为公共话语期冀推动的“启蒙实践”。1998年,《人民日报》发出“因特网联网”的“启蒙教育”应当“从娃娃抓起”的倡议(41)。公共话语的启蒙推动了互联网的扩散。

与互联网在1994年后的社会扩散相伴随,诸多有关互联网的文章和著作热衷于向读者推销未来意识、速度观念和科技至上等观念(39)。1997年出版的“网络文化丛书”聚焦解读互联网,剖析与想象其在政治制度、经济模式、社会文明等维度带来的可能变革,对中国公众的互联网启蒙产生了深远影响(44)。一位该丛书的读者在刊发于《人民日报》的读后感中感慨,如果不了解互联网并自绝于网络文化,“就不可能深刻地理解传统产业及其竞争模式的衰退乃至崭新的商业生态系统的诞生,不可能理解我们所熟知的政治、法律、传媒、社会生活、工作方式将如何被重新格式化……”(35)。从这位读者的讲述中可见,互联网观念开始嵌入普通人的价值体系与认知逻辑。

在“复兴”与“强国”的近代史语境中,早期有关互联网的想象被裹挟在家国的宏大叙事之中。1987年,中国在互联网上向国外发出的第一封电子邮件写着“越过长城,走向世界”,其中便蕴藏着技术精英们的民族复兴夙愿。有互联网从业者认为互联网的发展将引起激烈的国际竞争,从而“形成新的世界力量格局,有可能兵不血刃地建立起世界政治经济新秩序”,如若面临这一境况,“中国已别无选择,只有背水一战”(37)。

在中国早期互联网建设落后于发达国家的背景下,害怕落后的心理驱使国人高度重视互联网技术。有技术精英以史为鉴,以“落后就要挨打”的经验警醒国人(52)。随着互联网由科研领域逐渐向社会生活领域扩散,越来越多的人意识到,互联网可以提供中国“赶超”的“契机”。例如,1997年,《光明日报》刊文指出,“Internet所带来的信息革命”使“中华民族终于迎来了又一个龙腾狮吼的天赐良机”(34)。在此过程中,普通民众的责任亦被强调。1996年,《电脑爱好者》刊文呼吁电脑爱好者“立刻敦促您的亲友、您的同事:现在就开始计划拥有一台自己的电脑、早一天联机上网、早一天多媒体化。”(32)

值得注意的是,互联网在彼时被认为不仅是国家发展的动力,也是某些区域“赶超”发展的契机。例如,1999年《人民日报》的报道指出,“‘如今农民真敢想,织张致富信息网’……在河南省唐河县农村,一部分脑瓜儿灵活的农民们开始利用因特网获取商业信息,推销农副产品……一些有远见的网吧经营商开始把视线从大中城市转向县城、乡镇,举办网络学堂,农民们不惜花上几百元甚至上千元去参加一日速成班”(56)。从中可见,对于互联网的功能主义想象与国家发展话语相契合,得到主流话语的褒奖。

随着技术实践的展开,互联网的社会想象逐步延伸至经济发展与日常生活的具体场景。这些设想对应社会技术想象的道德维度。

在社会层面,人们对于早期中国互联网的想象集中于经济与生活两个领域。1992年,有技术精英介绍道,“在国外一些发达国家,电脑已经成为人们家庭生活中密不可分的伙伴。查询股票信息和市场商品,订机票,去银行取钱,乃至求职、找对象,样样都离不开电脑”,而中国接入国际互联网,“是信息时代的需要”(9)。我国政府亦意识到互联网之于经济、社会发展的重要性,在1992年即强调“促进国际国内数据交换及联网,为科学研究、经济建设和社会发展提供确切、快速、方便的科学数据和信息服务”(8)。

在经济领域,互联网被赋予了“发动机”“催化剂”等想象,被期待能够带来商业领域的“神线年之前,互联网在中国主要应用于科研领域,但不少人已意识到其在经济发展中的潜力。早在1985年,《读书》杂志即介绍了作为“国际闻名的电子工业中心、信息社会的典型”的“硅谷”,并对硅谷不断加剧的商业竞争所带来的技术与经济飞跃予以肯定(3)。1993年,《人民日报》的文章(10)和《电脑爱好者》的介绍不约而同地肯定了互联网在美国经济领域带来的变革(12)。

1995年之后,随着我国电信业改革和商业力量介入,互联网逐渐在经济领域大展身手。人们对于互联网的认知与想象由最初的“技术”过渡到“行业”,公共话语采用“高效”“创造”等表征互联网商业的发展。例如,有论者观察发现,“随着网络相关技术的迅速发展和商业化进程的不断加快”,“许多全新的经营方式和各种遍及全球的商业活动”涌现,“电子广告、电子商场、电子购物、电子银行、电子报刊、电子图书馆等”出现在国民经济生活之中(30)。由此可见,伴随着互联网实践的开展,关于中国互联网经济的想象不断细分与具象化,引导公众进入微观的商业场域。

1998年后,中国门户网站兴起,风险投资掀起中国互联网商业发展的第一次浪潮。创业者们在互联网经济想象的激励下,开展“拓荒运动”并掀起“淘金热”,成功的互联网创业者成为当时的明星。由此,有关互联网的想象与创造财富神话紧密联系在一起。直到今天,媒体报道仍在追忆20世纪末“不断完善的硬件、迫切而旺盛的需求、庞大又快速增长的市场,让互联网的发展前景一片光明”(72)。

与此同时,人们对互联网经济的想象,也折射出对其潜在风险的担忧。早在1989年,《人民日报》就引介国外杂志文章,认为国际网络的发展将导致地区间经济差距愈益扩大(7)。1998年后,互联网产业的负面效应浮现于公共话语中。在电脑游戏产业(51)、软件产业(50)等细分领域,“泡沫”的隐喻逐渐流行。与之对应,“硅谷的泡沫”开始引发人们警觉,美国互联网企业曾经“连续七年的繁荣”能否在中国复制,引起质疑(48、54)。

早期有关互联网的公共话语塑造着互联网会给日常生活带来变革的期待。早在1984年,《人民日报》就刊文展望,在信息社会里,“卫星、电话、电视、传真、数据库、个人计算机终端等构成全球性通信网络,从而根本上消除了距离对通信的限制”,“工厂、办公室、商店、家庭都将实现自动化”(1)。而到了1994年,《人民日报》开始描绘“一台多媒体信息系统”具备“电视机、计算机、传真机、电话机、游戏机、激光唱机、录像机”全部功能的图景,指出这将在“全国乃至全球联网之后”发生在生活和工作的每个领域(16)。

1995年后,在国家“九五”计划的推动下,“建网、开发网上的资源、促使电脑家庭化、丰富电脑应用领域”等成为国家建设的“重点之重点”。随着互联网实践的开展,人们愈发具象地想象着日常生活中运用互联网的场景。比如,人们期待着通过互联网实现便利又便宜的即时通信(“省钱的新时尚”)(36),而“上网”一词在1997年成为仅次于“97回归”的年度流行词(74)。

除了连接世界的期许,人们对于互联网在个体间创造的“社交”亦充满期待。1994年,有网友建立了“计算机爱好者信息网”,在其介绍词中展望,“通过这个网,你可以在全国各地找到称心的朋友”(17)。1995年,具有公告板与在线论坛功能的BBS在中国出现。有BBS站长在1999年总结道,“你可以在里面与他人鹊桥细语,也可以进入龙门客栈与多人一起聊天;你可以提出问题来让他人帮助你解决,也可以对某事发表自己的见解。”(57)

互联网使人们开始想象文学作品发表的便捷过程。《电脑报》1993的文章指出,“电脑连网了,通过电话线,就可以将稿子直接传到报纸、杂志、出版社的编辑部,编辑看过后,如要发表,马上就可以转到照排车间出校样”(11)。互联网为普通人赋予了文学创作与成名的机会。1999年的文章写道,“网络彻底改变了文学爱好者的被动地位,只要愿意,你可在网上发表你的全集……真是太痛快、太过瘾了”(61)。1998年后,以“痞子蔡”为代表的网络文学作者,形成了“以文成名”的初代网红群体(吴世文,杨小雅,冯铭钰,2023),是有关网络文学想象的一个注脚。

娱乐是互联网的面向之一,在中国全功能接入国际互联网后,公共话语中的网络游戏想象愈发高涨。1997年,《电脑报》刊文介绍1992年诞生于美国的《DOOM》,“第一次向人们展示了电脑游戏联机对战的无穷魅力。”尽管彼时“国内的电脑网络还不太普及”,作者仍呼吁公众前往1994年后逐渐扩散至全国的“电脑游戏室”进行体验,“如果联上Internet国际互联网,你还可与美国、日本、德国等国外的高手一决雌雄”(37)。

人们对于互联网时代新生活的想象,亦受到互联网观念的影响。其中,数字化生存是重要的意象。1997年,胡泳翻译出版的尼古拉·尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte)的《数字化生存》一书,“为读者描绘了一幅电脑网络时代的‘清明上河图’”(42)。如今,论者仍然对此书在当时受到的追捧记忆犹新,“《数字化生存》在国内一时之间洛阳纸贵,被认为具有数字革命启蒙的作用。”(73)对于互联网从业者来说,“好多人是因为这本书进入到行业中”(67)。这反映了20世纪末叶人们之于数字生活的热望。

值得注意的是,中国公众在社会层面的互联网想象不乏忧虑与恐惧。在使用互联网之前,一些普通人认为互联网充满了“神秘感和恐惧感”,其陌生的操作系统与技术原理让一些人产生了顾虑,而这种“科技恐惧症”阻碍了他们的互联网实践(13、15)。对此,有先行者在报刊撰文呼吁,“不要拒绝这种现代科学结晶的工具!不用不知道,一用线年后,互联网实践的增多激发了不少具体的负面想象。譬如,在听闻多年西方的“黑客传说”后,1998年的互联网新闻中出现了“中国黑客”“上海少年‘黑客’”等关键词,引发公众对于虚拟空间安全性的担忧(49)。又如,彼时人们已经注意到互联网成瘾问题。1996年《电脑爱好者》引用英国的一项调查,指出“使用交互网已有类似吸烟上瘾的感觉”,然而,作者乐观地断言,“这些并不可怕,因为机器是人类创造的。‘人定胜天’。何况Internet乎”(31)。

本文借助社会技术想象的理论视角,系统考察1984至1999年间中国社会对互联网的多重构想。通过“物质性、意义、道德”三重维度的分析,揭示互联网如何在“连通世界”“复兴家国”“数字化生存”三重主题上被赋予社会意义。

杨国斌(2022)指出,早期中国互联网历史承载着独特的中国传统与文化特质,其深远的社会文化意义亟待发掘与解读。本文尝试跳脱出技术史观,从互联网想象的角度切入,结合语言、修辞与行动的多维框架,探究人们在中国互联网发展的早期阶段对于互联网的集体认知、想象与期待,试图书写早期中国互联网的社会史。借助“长时段”的分析视角,本文关注早期中国互联网发展中相对稳定的特征,揭示互联网技术嵌入中国社会的动态过程。研究发现,公共话语和记忆话语在中国互联网发展早期阶段对于互联网的想象融合了技术乐观主义和实用主义,围绕连通世界、民族复兴和数字化生存等主题展开,反映了新技术与特定社会的互构。尽管难以通过量化史学等方法,在早期中国互联网想象的演变中划定明确的分期节点,但透过本文收集的资料,可以窥探这一“长时段”内互联网与中国社会的互动以1995年为界。

从想象主体看,1995年前的互联网想象主要由科研工作者、技术精英、政策制定者等主导,想象叙事的重点集中于国家现代化、技术潜力和科研目标,普通人的互联网想象比较少。1995年后,随着互联网服务的商业化与技术接入的社会化,普通网民的互联网活动逐渐增多。于是,普通网民开始从日常生活的便捷性和社会互动的可能性等维度对中国互联网开展集体想象。想象主体的演变折射着互联网的社会化扩散过程。

从想象主题看,“连通世界”的主题贯穿整个研究时段。20世纪80年代起,科研工作者、技术精英通过翻译等方式,不断引介国际互联网,并呼吁中国“连网”。1995年后,该主题从国家期待逐步扩展至个人和企业层面,表征着互联网在社会嵌入过程中的大众化与集体持有。同样,“复兴家国”的主题覆盖整个早期阶段。1995年前,这一主题主要以宏大叙事的形式出现。1995年后,随着互联网的商业化和大众化,创业者的商业创新与网民的互联网参与亦被视为“复兴家国”的实践。与前两大主题相比,“重构生活”的主题则关注互联网对日常生活的渗透。1995年前,这一主题较少出现,且主要为译介性的内容。1995年后,随着公众越来越多地开展互联网实践,“重构生活”主题涌现,表明互联网想象转向关注公众的日常生活与个人体验。

值得注意的是,有关早期中国互联网的想象指涉经济、生活领域较多,而关乎政治、文化领域较少。想象是认识互联网的一种手段,也折射着中国社会对互联网的反应与调适。发展社会主义市场经济是互联网想象的现实基础,指涉经济、生活领域的实用主义想象由此产生,亦推动了中国互联网的发展。去政治化想象在客观上减少了中国互联网扩散的阻力,而文化领域想象的缺乏则折射着互联网文化发展的滞后性。

总体而言,囿于实践不足,有关早期中国互联网的想象叙事大多倾向于呈现总体蓝图,而鲜少描绘细化的场景。然而,这些相对抽象的、宏观的想象,勾勒着互联网发展的图景,并激发了人们对互联网的热情。从历史的缓慢流动看,早期中国互联网想象经历着从基于知识与观察的乌托邦式畅想演变至基于实践与应用的现实期许回应,从技术精英主导到普通网民参与,从借鉴西方经验到具有“中国气质”的变迁。透过不断具体化、微观化的互联网想象,互联网从一个遥不可及的概念,演化成一个个土生土长的中国故事,折射着中国人的现实关切。

詹姆斯·柯兰(James Curran)等在反思早期互联网中心主义时指出,互联网与社会的互动是复杂的,两者的关系因时因地而异,社会对于互联网的影响在多数时候胜过互联网对于社会的影响(柯兰,芬顿,弗里德曼,2012/2014)。中国的社会文化环境和社会技术想象使互联网在一定程度上被“重新定义”:互联网是欠发达国家和地区“赶超”发达国家和地区的手段与机会。这种共识性定义形成了推动早期中国互联网发展的合力。可见,彼时作为“舶来品”的互联网在与中国社会互嵌、互构的过程中,既因本土化而具有“中国气质”,也通过连通世界而拥抱全球化。这体现在早期中国互联网想象之中,映射着早期中国互联网的开放,以及公众对互联网的认知与接纳。

考察有关互联网的社会技术想象是研究早期中国互联网历史的可行路径之一。对于早期中国互联网历史来说,史料匮乏导致对其研究面临一定的困难,而社会技术想象通过隐喻、叙事等表达出来,为揭示互联网的社会嵌入和文化意义提供了可能。相较于仅从隐喻或话语角度探究互联网历史(陈彦蓉,曹钺,2021;Yu,2017),本文从社会技术想象角度分析其中的物质性、意义、道德意涵,突出技术演进中的地方性色彩,可以拓展互联网历史研究的叙事维度,亦为探讨互联网技术的社会意义提供了新的框架。

值得注意的是,社会技术想象的视角强调技术与社会的动态互动,特别关注技术嵌入社会过程中的时间维度与实践积累。陈秋心(2024)指出,社会技术想象的生成与演变具有“后验性”,需要通过话语的沉淀和社会实践的反复确认来展开分析。这一动态过程提示我们关注想象的生命周期,即互联网想象在不同阶段的流行、延续、沉淀与遗忘。本文聚焦早期中国互联网历史,对更长期嬗变的探讨尚显不足。事实上,有关早期中国互联网的一些想象,后来积淀为集体认知并对技术实践产生了持久影响,而另一些则因未契合社会需求或脱离主流叙事而被遗忘。未来的互联网历史研究应当超越单一时段的静态分析,采用更为动态的长期视角,关注互联网想象在不同历史节点的转变与再定义,以及它们对技术扩散和社会变迁的深刻影响。

本文认为,从社会技术想象视角出发,可以打开互联网历史研究新的理论空间。具体而言,首先,想象存在于通过隐喻、叙事、图像等广泛传播的公共话语之中(Rapport & Overing,2014),可以借助对彼时的媒介报道及读者反馈、网友言论、研究文献等的综合分析,捕捉互联网想象的主题及其折射的互联网观念史。其次,通过梳理有关互联网想象的叙事与隐喻的演变,揭示互联网想象与社会认知之间的互动,可以更深入地呈现技术扩散的社会逻辑。最后,藉由互联网想象的“窗口”或“渡口”,可以洞见社会对互联网的认知演变,抵达互联网社会史的不同“登陆点”,为研究技术如何嵌入社会、文化和经济框架提供视角。这是值得后续研究继续探索的命题。

标签: 计算机网络技术

相关文章

纪雪洪称,如果特斯拉FSD在中国落地,将加速自动驾驶商业化落地进程。但从当前自动驾驶技术发展来看,大规模商业化应用还有一段较长距离。...

2025-08-01 1 计算机网络技术

2025年,欧洲经济研究院再次传来振奋人心的消息,其计算机网络信息中心(以下简称“信息中心”)经过总部的批准,于今日正式成立。这一重要...

2025-07-29 3 计算机网络技术

你可能不知道,浪潮网络科技(山东)有限公司最近申请了一项新专利,这项专利可以大幅提高OSPF路由协议的收敛速度。简单来说,这将让我们的...

2025-07-18 2 计算机网络技术

4月28日,中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布了《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)》,其中特...

2025-07-18 2 计算机网络技术

揽客方面,“老家河南”遥遥领先,接待国内游客6168.1万人次;安徽排在第二位,接待游客4974万人次;山东紧随其后,接待国内游客48...

2025-07-10 2 计算机网络技术

发表评论