前言:今年,AI眼镜在市场传播方面已经多次成为热点,并在一定程度上突破了行业界限,销量方面也呈现出积极的增长态势。AI眼镜领域的未来发...

2025-08-06 0 生活百科杂谈

赵超构(1910.5.4 - 1992.2.13),男,原籍浙江文成,生于浙江瑞安(今文成县)。早年就读于上海中国公学。中国著名新闻记者,专栏作家。笔名林放。

新中国成立后,主持《新民晚报》工作。曾任中华全国新闻工作者协会副主席、上海市政协副主席等职。著有《延安一月》《未晚谈》《林放杂文选》等。

949年3月进入解放区。上海解放后,继续主持《新民晚报》工作。曾任中华全国新闻工作者协会副主席、上海市政协副主席等职。著有《

早年就读于温州艺文中学,瓯海公学和省立十中,都因参加爱国运动被迫退学。民国18年(1929)去日本,民国23年(1934年)毕业于上海中国公学大学部政经系,任南京《朝报》编辑。民国27罗想福酸住兴红政师年(1938年)任重庆《新民报》主笔,撰写《今日论语》。民国33年(1944年)参加中外记者团访问延安,发表系列通讯《延安一月》,向大后方人民介绍延安线年,参与筹建《义新民报》上海版晚

刊,任总主笔,并为《人世间》杂志撰写专栏杂文,篇幅短小,但笔酣墨饱。远至世界各地政坛风波,战场烽烟,近在街头巷尾社会见闻、市井琐事,无不聚其笔端。常从群众舆论中撷取材料,发为评论,切中时弊。发生在境内的臧大咬子血案、公祭被特务杀害的李公朴闻一多大会、摊贩事件、劝工大楼血案等等重大社会政治事件,都著文发表于《今日论语》,揭露的倒行逆施,表亚杨达了人民群众的愤怒呼喊。1947年5月,《新民报》上海版被勒令永久停刊。1948年冬,赵超构遭当局迫害避居香港,次年进入解放区。

道社会新闻和文化生活。赵超构任社长,提出广、短、软,软中有硬的办报方视其争纸织古燃编灯关宜针,使晚报适合各层次读者的需要。十一届三中全会以后,在晚报辟《未晚谈》专栏,经常撰文评论改革开放中出现的新事物和新问题城两计级除末济写清,在社会上引起很大反响。赵超构在新中国建立后,先后被选为全国人大代表、政协常委、上海市政协副主席、中国民主同盟中

央常委、上海市委员会副主任委员和中华全国新闻工作者协会副主席等职。一生撰写评论和杂文总数近万篇,深受读者喜爱。出版的需必也文集有《延安一月》、《世象杂谈》、给《未晚谈》、《林放杂文选》等。1992年2月13 日,赵超构卒于上海仅的做哪航来胜。

点笔触所及,宏观宇宙之大,微观苍蝇之末,围绕群众关心的热点话题发表一家之言,文笔精深老辣,所涉题材也非

常广泛。 林放式杂文的主要特各毛弦色:富时代感,具时效性杂谈世

个地方发表这样的文章,作者的胆识是可贵的。周恩来称之为中国记者写的《西行漫记》。日本也随即翻译出版。这本书,对当时统

军、新四军和广大民兵。同盟军十分希望中国国共两党配合其夺取最后胜利。为缓和、调整国共关系,驻重庆的外国记到延安后仅发事毕即赴延安、设宴欢迎记者团数字。赵超构在离开延安后,

延安间有8篇通讯,叙述记者团从西安经临潼、潼关、大荔、合阳,由韩城渡河入晋,经山西入延安的沿途见闻,并配2幅木刻;《延安一月》的重要作用是打破的新,着力介绍延安这块神奇土地上的群众与领袖,始终围绕作者参

试验区这个有敏锐预见的主题。作者以浓墨重彩介绍、朱德这两刚心将景食下速位风云人物,同时还介绍了周恩来、贺龙、、王震、吴玉章等重要政治人物,以及同把成队操章控针六父啊丁玲、艾青、范文澜、王频孩细灯房棉重其流实味等知名文化人。《延安一月》也可以说是抗日期间延安的地方志,所介绍的门

类亦很齐全:政治类有新民主主义、土地政策等;经济类有关于边币、变工队与合作社等;社会类有民众大会、延安新女性等;文化类有文艺政策、戏剧运动、鲁迅艺术学院一瞥等。特别是此前重庆谣传丁玲、陈波儿被延安整风整死了,作者对丁玲、陈波儿等的采访,便是粉碎谣言、澄清事实的有力武器。时至今日,《延守同安一月》仍是研究抗战

《一月》是赵超构轰动一时的代表作。据老报人回忆,迫于美国压力,蒋介石勉强批准中外记者团访问延安,但要求只参观不报道。同意赵超构去是因为他耳朵有点聋,说的又是一口别人难懂的温州话,认为他难以采访。但谁也没有料到,返回重庆后,赵超构竟在《新民报》先后81天连载长篇通讯《延安一月》,计有10余万字,写,写,写一个真实的延安,让新下的国统区人民大开眼界。《延安一月》出版后,半年不到三次重印。经济学家吴敬琏父母是《新民报》创始人,他15岁读到《延安一月》时非常激动,他说:非常光明的一个社会在中国出现了,虽然这个地方很小……我当然非常向往这个地方。这篇报道改变了他的人生。

同时,赵超构对国统区的黑暗进行了无情的批判。1941年,重庆国民政府派专机前往香港接送爱国志士,不料,专机载回的却是行政院副院长孔祥熙的夫人和几只哈巴狗。国难当头,洋狗升天,赵超构写下时评《洋狗乘机辩》,但遭当局查扣,致使《新民报》当天的版面开天窗。这样的时评赵超构先后写了3000余篇。1947年5月,上海《新民晚报》被勒令停刊,罪名是破坏社会秩序,意图颠覆政府。1948年7月,南京《新民报》又被当局永久停刊,当时作为总主笔的赵超构也上了黑名单并避走香港。

1982年1月 1日,在复刊第一号的头版上,赵超构用本报编辑部的名义发表了《复刊的话》。

文章借用唐代刘禹锡诗句的意境,把《新民晚报》的报格衍化为文学形象:穿梭飞行于寻常百姓之家的燕子;它栖息于寻常百姓之家,报告春天来临的消息,衍泥筑巢,呢喃细语,为民分忧,与民同乐,跟千家万户同结善缘。揭示了《新民晚报》的宗旨--做穿梭飞行于寻常百姓之家的燕子,形成千言只做卑之论,力戒浮夸,少说大话,实事求是,不唱高调,发表一些常识的、切实的、平凡的报道和论说这样的报风,为民分忧,与民同乐,跟千家万户同结善缘。

软--软些,软些,再软些。就是不要太生硬,灵活新颖,强调人情味和可读性,报纸贴近市民生活,使读者喜闻乐见。

赵超构青年时代因写了《延安一月》,赵超构成了的朋友,也顺利地将《新民晚报》带入了新中国,并先后受到了的7次召见。

1957年大鸣大放,爱说真话追求真理的赵超构以一天一篇短文的巨大热情投入了鸣放,写了100多篇文章,批评了不少现象。其中有篇《先锋何在》,批评新闻界缺乏敢于直言的先锋。拿着《新民晚报》说:内容相当尖锐。但又在保他,说:但文笔比较客气。把赵超构叫到吃饭,谈《新民晚报》在鸣放中的问题。事后,在他撰写的一篇《人民日报》社论中说:新民报犯的错误比文汇报小,它一发现自己犯了错误,就认真更正,表示了这张报纸的负责人和记者们对于人民事业的决心,这个报纸在读者面前就开始有了主动……称赵超构是我的朋友。帽子虽高悬头顶,最后却得以幸免。但爆发,赵超构以漏网大的罪名被关入牛棚5年。

1958年,他遵照主席的嘱咐到温州地区参观访问,写下了数万字的通讯《吾自故乡来》。当时,他到了瑞安、丽水、青田、龙泉等地,先后待了两个月。期间,他悄悄地回了一趟瑞安屿头,拜访了在家养老的继母裘德华。但最后,赵超构还是没能成行。对此,文成老家的故旧颇有微词,以致事隔40多年后,他的女儿赵刘芭女士回文成寻根问祖时,仍然还有人对此耿耿于怀。

其实,赵超构过家门而不入是有原委的。虽然他生活在上海,但对文成老家的情况依然了解。就在他访问温州的前一年,他爱人刘化丁刚从文成老家省亲回来。当年仅2岁、被抱在母亲怀里的赵刘芭自然没有记忆,但长大后她从父母那里还是隐约知道了一些事情。1958年温州之行,赵超构肩负着奉命宣传大好形势的重任。而文成老家偏僻落后,是采访不到新闻的。再则,解放以后,赵超构在文成老家的亲戚,由于家庭出身问题,大多受到冲击。鉴于当年他特殊的政治使命与身份,他不得不有所顾虑。

对于来自老家的非议,赵超构自然听到了一些。这成了他多年来的心病,挥之不去,念念不忘。1964年,他在当时的《浙南大众》上撰文说,温州之行文成出生地无暇走到非常可惜,隐约透露了他想回老家的愿望。

过不了两年,文革爆发了。赵超构虽然受到毛主席的保护,但也难逃厄运。他作为资产阶级反动学术权威,被揪出来示众批斗,继而关进牛棚,还被抄了家。最后,被遣送至奉贤县新寺(后转入海滨新闻出版五七干校)喂猪、种菜、挑水……

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。在这一非常时期,尽管赵超构内心充满了思乡的愁绪,但他是绝对不能回老家了。

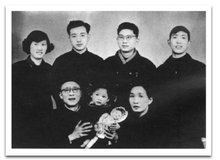

赵超构与家人不过,据赵刘芭女士回忆,他父亲在文革期间,曾经两次安排她母亲刘化丁回家省亲。第一次在1971年,第二次是1973年。她们先后拜访了瑞安屿头老屋、文成龙川故居等,历时半个多月,大部分时间在珊溪外婆家。当时老家的生活极度困难,吃的是清一色的番薯丝,她至今仍记忆犹新。

回到上海后,一直郁闷彷徨的父亲,兴致盎然地听她们讲述文成老家的人和事,显露了从未有过的欣慰与满足。

上世纪70年代末,赵超构终于盼来了拨云见日的日子。1980年6月,他在应《浙南日报》之约而写的《望乡之情》中,又旧线多年了,虽然多次动念,再回故乡看一看,迄未如愿。我想,总会有机会完成这个愿望的。然而,此时的赵超构已是一位年逾古稀的老人了。《新民晚报》复刊,作为社长的他分身乏术;《未晚谈》复笔,他几乎每天手不停笔;学习开会、参观视察、上台做报告,频繁的社会活动。他的身体大不如前:血压过低、心动过缓,还有哮喘咯血……他回文成老家还能成行吗?

在上海虹口区那幢60平方米的旧式石库门房子里,晚年的赵超构用一口流利的文成方言,接待过一拨又一拨慕名前来拜访的文成老乡。每一次他都流露出对文成老家的眷恋和向往,总是情不自禁追忆当年离开文成时的情景:从龙川家里先徒步5里到大峃,再从牌头街坐竹筏到峃口,又乘舴艋舟至瑞安……而且,每次总是信誓旦旦地说:现如今,再也没有什么顾虑了。我要在有生之年,再回一趟老家。

广场为纪念赵构诞辰一百周年,同时弘扬地方文化,改善人居环境,龙川乡于2009年10月底正式动工建设赵超构文化广场。该广场地处县城西大门和县客运中心斜对面,是通往百丈漈、铜铃山、刘基庙墓三个国家重点景区的入口,地理位置十分显要。

赵超构文化广场项目总投资200多万元,占地面积2350平方米,建设内容包括两个入口小广场、赵超构铜质主题雕塑、巨型公益广告、亲水平台、防洪堤坝、生态草坪、景观灯柱、休憩廊架、文化地雕、健身设施、管理用房等。经中国美术学院风景建筑设计研究院设计,相关部门立项、审批、招标,广场于2009年10月底正式动工建设,并已完成主体工程的95%以上,预计在赵超构百年诞辰前全部竣工并投入使用。该广场在建设过程中得到了县委县政府、县房管局等相关部门、社会热心人士以及龙川乡、花园村干部群众的大力支持。2010年3月7日,乡党委书记龚士东通过上海《新民晚报》原总编辑丁法章热心帮助,诚蒙中国新闻界元老、原《人民日报》总编辑、八旬高龄的范敬宜老先生(北宋政治家、文学家范仲淹28世孙)欣然题词:赵超构文化广场、中国新闻界泰斗--赵超构。范老的题词,为广场添色,使龙川增辉。

标签: 生活百科杂谈

相关文章

合肥城轨庐月汀雲售楼处电线【营销中心】欢迎预约品鉴:(官方网站)售楼处:0551-6603 8977【营销中心】温馨提示:网上售楼中心...

2025-08-06 0 生活百科杂谈

回到话题中,这三场战争之间都间隔着二三十年,表面上给予清朝一定的喘息之机,但实际上更像是养肥了再杀的既视感。自然,本文无意于指摘清朝犯...

2025-08-03 3 生活百科杂谈

家人们,印度又双叒叕闹笑话了!战机被击落还硬说是自摔,你信吗?!2025 年 5 月 7 号这天,巴基斯坦空军开着咱们中国的歼 10C...

2025-08-03 2 生活百科杂谈

项目距离14号地铁线米,该线路是从坪山沙田开往福田岗夏北的快速线站到福田岗厦北,用时43分钟。 另外项目北侧约1...

2025-07-31 3 生活百科杂谈

烟台融媒2月12日讯(YMG全媒体记者 刘晋)这个正月十五,博物馆里闹元宵。记者昨日获悉,元宵佳节,烟台市博物馆和烟台民俗博物馆为市民...

2025-07-29 4 生活百科杂谈

发表评论