误区一:只防暑不防寒。夏季有些人贪凉喜冷,若长时间待在空调房中,容易导致不知冷热、免疫力下降,更容易感冒。空调对着颈椎吹,引起颈背部受...

2025-07-27 1 每日养生

秋末之日,华佗病中躺卧,手指微颤,望着床边的药童低声叹道:“养生,不在汤药,不在补品,只在四字——以动为养。”这句嘱托,他反复念了三遍。

多年后,那名药童传出华佗密录,却鲜少人听得进去。时至今日,城市高楼里的人吃得多、坐得久、动得少,五脏积滞,病从内生。谁也没想到,华佗留下的这四个字,才是解锁长寿的钥匙。

秋风瑟瑟,建安城郊的简陋草庐中,华佗卧于榻上,面色微黄,却神情清明。窗外落叶纷飞,木窗吱呀作响。他缓缓睁眼,看着床边小药童忙前忙后,忽而低声道了一句:“动则生阳,静则聚病。”

药童怔住,愣在原地。华佗复又开口:“我传了无数药方,却总有人吃了一辈子药,也没活明白这四个字。”

百年之后,城市换了模样,高楼林立,补品柜台闪闪发光,从海参、虫草,到阿胶、人参,无不标着“滋补”“养生”四字。咖啡杯边放着玛卡,电脑旁放着鹿鞭膏,一边吃着,一边坐一天不动,忙完一天后抱怨“气血两亏、手脚发凉、精力下降”。

古医书早就写过,《养性延命录》有言:“久坐伤肉,久卧伤气。”再补的药,也敌不过每天八小时坐着不动。补进去的是参茸,耗掉的是气机。气不行,血不走,阳不生,阴就滞,滞久成痰湿,痰湿久了,病根就种下了。

就在这种积虚成病的普遍现象中,旧史重新翻出一段尘封的对话。那年华佗病重,众弟子劝他服药静养。他却缓缓摇头,说了另一句:“久卧伤阳,不如微动养神。”

这句话如今听来,像是笑谈。但仔细一想——吃得多、睡得足、补得勤,身体却一天天虚,问题到底出在哪儿?

不是动弹一下的“动”,是血气调顺、筋骨活络、经络通畅的“动”。这种“动”,华佗早就说过,不在剧烈,而在顺势而为、形随意动。

可惜后人忙着找灵丹妙药,却忘了最基础的一件事:气血要靠动起来的身体去推,五脏要靠活动去按摩,经络要靠微动去疏通。

可动,并不是乱动。华佗早有交代:“动以养身,不可使极。”意思是,要动得巧,不能动得伤。正是这句话,成了他创下“五禽戏”的缘由。

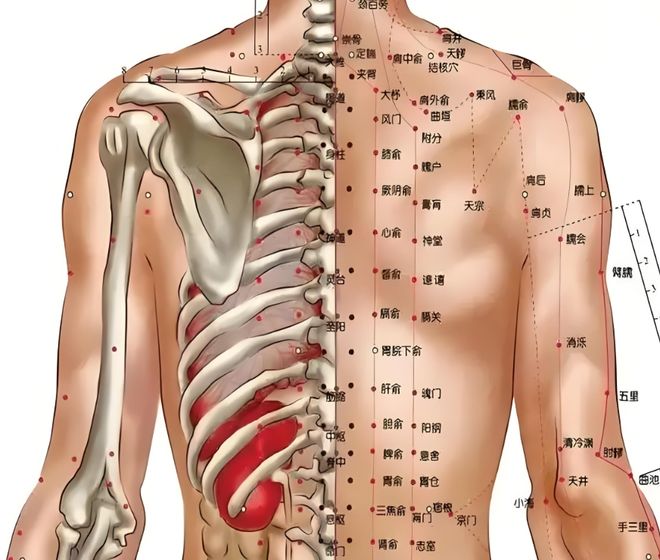

那年,华佗在南阳开馆行医,见一农夫腰弯如弓,腿肿气虚。他问:“为何如此?”对方低声:“久坐耕读,饭后即卧。”华佗沉吟片刻,只说:“如虎可生胆,鹿可补肾,熊可助脾,猿可调心,鸟可清肺。动形于外,气随而行。”从此,他将自然之形与脏腑之气对照,一一拆解,化为一整套调气通脉之法,便是“五禽戏”。

这一套动作,不是简单模仿,而是内外呼应,气形相随。动,才是真正的开关——一动,血走了;血走了,神就归位;神定了,病就退场。

老医书中也有印证。《养性延命录》曰:“久卧伤气,久坐伤肉,久立伤骨,久行伤筋。”不动,哪里都出毛病。

可问题也随之而来——动虽有益,却也需讲法度。有人提问:到底该动哪?动到哪种程度才算“补不伤身”?

是快步奔跑?是大汗淋漓?还是静如太极、形随意转?动该重哪一脏?每日练几次?老年人能不能动?气虚的人是否适合?

标签: 每日养生

相关文章

误区一:只防暑不防寒。夏季有些人贪凉喜冷,若长时间待在空调房中,容易导致不知冷热、免疫力下降,更容易感冒。空调对着颈椎吹,引起颈背部受...

2025-07-27 1 每日养生

发表评论